[COVID-19의 과학] <1> 바이러스와 중심 원리

[※ 본 컨텐츠는 한국화학연구원 제3기 케미러브 서포터즈 활동을 위해 작성된 컨텐츠입니다.]

안녕하세요! 작년 케미러브 서포터즈 2기 활동에 이어서

올해도 또다시 케미러브 서포터즈 3기 활동으로 돌아왔습니다 ㅎㅎ

올해는 한국화학연구원의 최신 연구 성과는 물론이고

화학연구원에서 만든 여러 컨텐츠도 함께 소개해드릴 예정이니까요!

재미있게 봐주시면 감사드리겠습니다!

그럼 시작할게요!

▶ COVID-19, 인류에게 찾아온 불청객

여느 때와 다를 것이 없었던 2019년의 마지막 날, 중국 후베이성에 위치한 우한시에서 폐렴 증세를 보인 환자가 발생하였다는 뉴스가 보도됩니다. 그저 그런 감기의 일부인 줄 알았던, ‘우한 폐렴’이라는 명칭으로 불리던 원인 불명의 폐렴은 삽시간에 중국 전역은 물론 전 세계로 퍼져나갔습니다. 그리고 2022년 12월 5일 기준, 전세계에서 6.45억 명의 확진자와 664만 명의 사망자를 유발한 21세기 최악의 팬데믹으로 발전했으며 그 기록은 아직도 현재진행형으로 갱신되고 있습니다.

COVID-19. ‘코로나-19’라는 이름으로 더 많이 불리는 이 전염병의 공식 한국어 명칭은 ‘코로나바이러스감염증-19’입니다. 이름에서도 알 수 있듯 ‘코로나바이러스’를 매개로 하여 발병하는 질병인데요. 보다 정확히는 ‘SARS-Cov-2’ 라는 이름이 붙은 바이러스에 감염되어 발생하는 질환을 통칭하는 용어입니다.

COVID-19가 창궐하기 전에도 ‘바이러스’라는 단어를 한 번쯤은 들어본 적이 있으실 것입니다. 그것이 우리 몸에서 질병을 일으키는 나쁜 무언가라는 것 정도도 알고 계셨을 거고요. 그런데 이 SARS-Cov-2 바이러스는 도대체 어떤 녀석이길래 이토록 우리를 괴롭히는 것일까요? ‘지피지기(知彼知己)면 백전불태(百戰不殆)’라는 옛말이 있죠. 이번 포스팅에서는 두 개의 게시글에 걸쳐 COVID-19에 대해 다루어 볼 예정입니다. 첫 번째 게시글에서는 바이러스란 무엇인지, 또 SARS-Cov-2 바이러스를 포함하는 증식하는 원리는 무엇인지에 대해 다루어 볼 예정입니다. 그 과정에서 현대 유전학의 지평을 연 ‘중심원리’에 대해서도 다루어 볼 예정이고요! 두 번째 게시글에서는 인류가 COVID-19에 대항하기 위해 만들어낸 mRNA 백신이란 무엇인지, 또 ‘코시국’을 종식시킬 새로운 무기로 평가받는 경구 치료제는 어떤 원리로 작동하는지에 대해서 살펴보고자 합니다. 그럼, 본격적으로 시작해볼까요?

▶ 생물인 듯 생물 아닌 생물 같은

바이러스는 ‘균류’와 더불어 인류와 역사를 함께한 굵직한 전염병의 원인이 되는 매개입니다. 현재 전세계를 휩쓸고 있는 코로나-19 외에도 동양에서는 ‘마마’라는 이름으로 더 잘 알려져 있던 천연두부터 홍역, 에이즈, 자궁경부암, 독감까지 수많은 전염병들이 다양한 종류의 바이러스에 의해 발생하죠.

바이러스라는 존재는 참으로 독특합니다. 바이러스는 내부에 다른 생명체들이 쓰는 것과 똑같은 종류의 유전 물질을 지니고 있고, 그 유전 물질은 역시 다른 생명체들이 쓰는 것과 똑같은 생체 분자인 단백질로 덮여 있습니다. 자신이 지니고 있는 유전 물질에 ‘새겨진’ 유전 정보를 기반으로 스스로 복제를 일으킬 수도 있고, 때로는 주변 환경에 따라 유전 정보에 변이를 일으키는 ‘진화’가 일어나기도 하죠. 이는 전형적인 생명체의 특성입니다. 그러나 바이러스는 스스로 에너지를 만들어내는 대사 작용을 하지는 않고, 생명체의 기본 단위인 ‘세포’로 이루어져 있지도 않습니다. 냉정하게 말하면 유전 물질을 단백질 껍데기가 둘러싸고 있는 덩어리일 뿐이죠. 그렇기에 생명체임이 분명하다고 단언하기에도 애매합니다. 이 때문에 생명과학자들 사이에서도 바이러스를 생명체로 분류할 것인가, 아님 무생물로 분류할 것인가에 대한 의견이 분분한데요, 어떤 생물학 교과서는 “바이러스를 생명의 일부로 취급하지 않는 것은 거의 불가능하다”고 말하는 반면, 어떤 생물학 교과서는 "바이러스는 '화학적 좀비'에 불과할 뿐 참으로 생명체라고 할 수는 없다"고 서술하고 있습니다.

▶ 현대 유전학의 시작 – 중심원리

생명인 듯 생명 아닌 생명 같은 바이러스는 어떻게 ‘증식’을 할까요? 그 원리를 이해하기 위해서는 우선 일반적인 생명체는 어떤 유전 물질을 쓰는지, 그 유전 물질이 무슨 역할을 하는지에 대해서 이해해야 합니다.

요즘은 자기관리에 대한 관심이 높아지면서 단백질, 혹은 ‘프로틴’이라는 단어를 종종 들어보셨을 것이라 생각합니다. 근육을 키우기 위해서는 필수적으로 섭취해야 하는 영양소로 알려져 있죠. 그런데 사실 단백질은 근육에만 쓰이는 것이 아닙니다. 인간을 비롯한 모든 생물들은 기본적으로 단백질이라는 수없이 많은 아주 작은 분자 기계들이 적재적소에 배치됨으로써 작동되는 아주 정교한 작품이거든요.

그렇다면 이 복잡하고도 정교한 분자 기계들에 대한 정보를 담고 있는 설계도는 과연 무엇일까요? 그리고 우리 몸에서 그 설계도는 어떻게 실제로 단백질이라는 구조로 구현되는 것일까요? 이에 대해서 아주 명쾌하게 설명하고 있는 것이 바로 1958년 프랜시스 크릭이 발표한, 현대 유전학의 새 지평을 연 ‘중심원리(Central Dogma)’입니다.

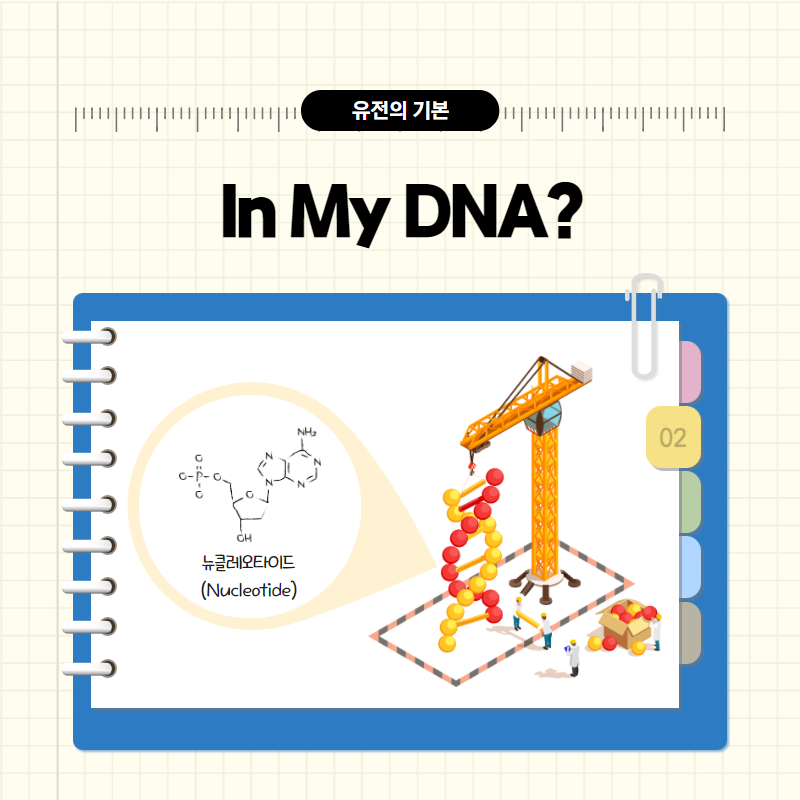

‘DNA’라는 단어를 들어보셨나요? 월드 스타 BTS의 곡명으로도 유명한 이 물질은 ‘디옥시리보핵산(Deoxyribonucleic acid)’의 줄임말입니다. DNA는 ‘뉴클레오타이드(nucleotide)’라는 작은 분자로 구성되어있는데요, 이 작은 분자 안에는 DNA의 뼈대가 되는 ‘당’과 뉴클레오타이드들을 사슬처럼 길게 연결할 때 쓰이는 부분인 ‘인산기’, 그리고 아데닌(A), 티민(T), 구아닌(G). 시토신(C)이라는 네 가지 ‘염기’ 중 하나로 구성이 되어있습니다. 뉴클레오타이드 분자가 수없이 많이 연결되어 하나의 사슬을 이루고 있는 것을 ‘핵산(nucleic acid)’라고 부르는데요. 로버트 왓슨과 프랜시스 크릭이라는 두 생명과학자의 활약 덕분에, DNA가 두 개의 핵산 가닥의 뼈대가 이중 나선의 형태로 꼬여 있는 구조를 가지고 있다는 것이 밝혀졌습니다.

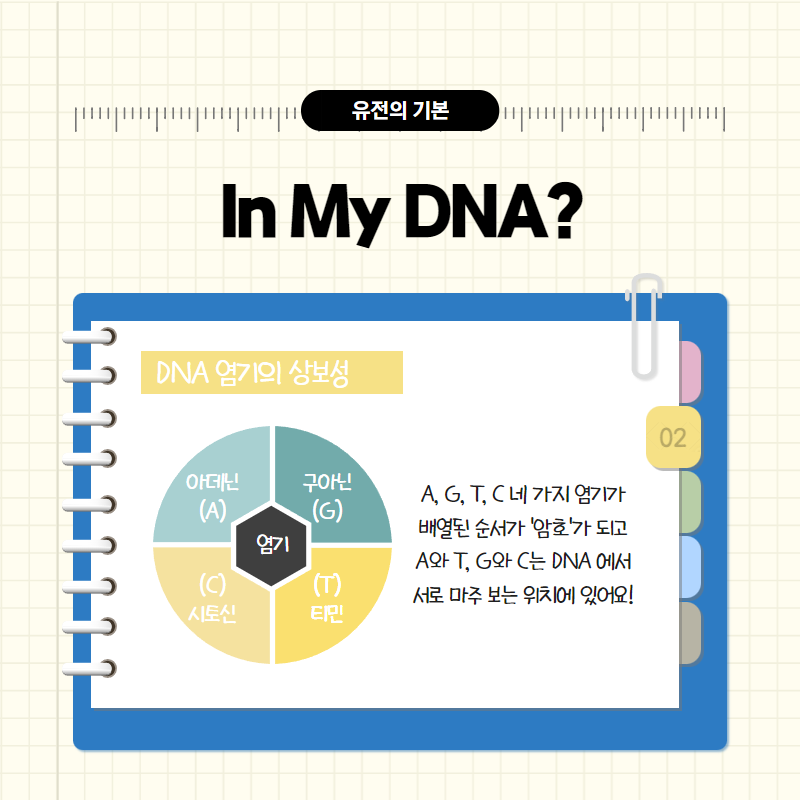

한편 뉴클레오타이드마다 달려있던 염기는 이중 나선 구조가 형성되면 나뭇가지처럼 가운데로 뻗는데요. 양쪽 핵산 가닥의 뉴클레오타이드로부터 염기가 하나씩 뻗어나오는 구조이기 때문에 DNA의 전체적인 그림을 보자면 당 뼈대–염기-염기-당 뼈대의 순서로 구성되어 있습니다. 한편 이 염기들은 각각의 뉴클레오타이드마다 하나씩 달고 있는 것이고, 각각의 핵산 가닥은 수없이 많은 뉴클레오타이드들이 일차원적으로 중합한 형태이기 때문에, DNA의 가운데 부분에는 수없이 많은 염기들이 어떤 순서를 가지고 위치하게 됩니다. 바로 이 순서, 즉 DNA 내부에 ATGC의 네 염기가 어떤 순서로 배열되어있는지가 바로 유전 정보를 담고 있는 암호가 됩니다. 즉 0과 1을 번갈아 나열하여 상품에 대한 정보를 표현하는 바코드처럼, DNA는 A, T, G, C의 나열을 통해 유전 정보를 담고 있는 생명의 바코드인 것이죠. SF 영화계의 고전이라고 할 수 있는, 유전공학이 발달하여 유전자로 인간의 계층이 결정되는 디스토피아를 그린 영화 《가타카(GATTACA)》 의 제목 철자가 ATGC로만 구성된 것은, 영화의 주요한 소재인 DNA의 특성을 기발하게 활용한 예시라고 할 수 있습니다.

다만 숫자가 한 줄로 나열된 바코드와 달리, 앞서 말한대로 DNA는 이중 나선 구조를 가지는 만큼 염기 서열은 나란하게 두 줄로 형성되는데요. 그런데 사실 이 두 가닥의 서열은 서로 무관하지가 않습니다. 이 네 개의 염기는 독특한 구조를 가지고 있는 덕분에 아데닌은 티민과 마주보고 있을 때, 구아닌은 시토신과 마주보고 있을 때 서로 악수를 하듯이 맞물릴 수 있게 됩니다. 그리고 이러한 성질 덕분에 한쪽 핵산 가닥에 특정한 순서로 염기가 달려있다면 그 반대쪽 핵산 가닥 어떤 순서로 염기 서열이 나열되어야 하는지는 자동으로 정해지게 되죠. 예를 들자면 한쪽 핵산 사슬의 33번째 염기가 아데닌이었다면 반대쪽 핵산 사슬에서 마주보고 있는 염기는 반드시 티민이어야 하고, 그 다음 34번째 염기가 시토신이었다면 반대쪽 핵산 사슬에서 마주보고 있는 염기는 구아닌이어야만 합니다. 이러한 성질을 DNA 염기의 ‘상보성(complementarity)’이라고 부르는데요. 이 상보성 덕분에 우리는 유전자의 원본은 보존한 채로 유전 정보를 포함하고 있는 새로운 유전 물질을 합성하여 유전 물질의 복제가 일어날 수 있게 됩니다.

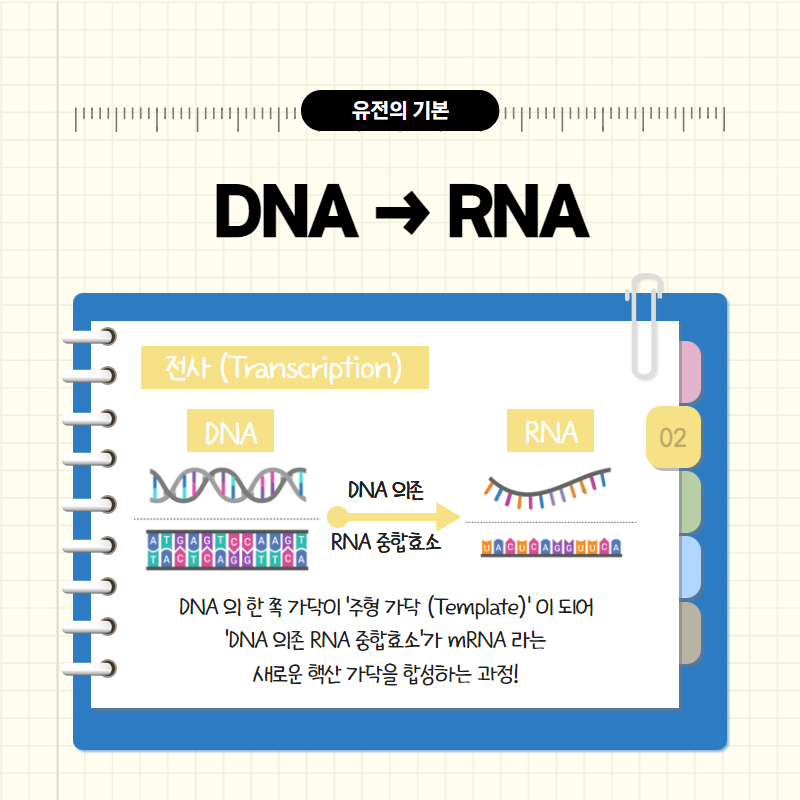

생명체의 몸 안에서는 생명체의 바코드인 DNA 안에 담긴 정보를 읽어내는 과정이 끊임없이 진행되고 있습니다. 그 과정의 첫 단추는 우선 ‘RNA 중합효소(RNA polymerase)’라는 단백질이 DNA 중 한쪽 가닥에 달라붙는 것입니다. 복잡한 몇 단계를 거쳐, RNA 중합효소는 DNA를 구성하고 있는 두 가닥의 핵산 사슬 사이의 결합을 끊고, 그 중 정보가 해독되어야 할 가닥에 달라붙습니다. 이 가닥을 ‘주형가닥(template strand)’이라고 부르고, 본래 주형가닥과 짝꿍을 이루고 있던 반대쪽 가닥을 ‘비주형가닥’이라고 부릅니다. 주형 가닥에 달라붙은 RNA 중합 효소는 주형 가닥의 반대쪽에, 상보성을 만족시킬 수 있는 염기를 가진 뉴클레오타이드를 하나씩 붙여가면서, 비주형가닥을 대신하여 이 DNA와 짝을 이룰 새로운 핵산 사슬을 합성하는데요. 이 과정에서는 특이하게도 DNA가 만들어질 때와는 또 다른 종류의 뉴클레오타이드가 사용됩니다. 뼈대를 이루는 당의 구조도 다를뿐더러, A, T, C, G가 아닌 A, C, G, U(유라실)라는 네 종류의 염기를 가지고 있는 녀석이죠. 아데닌(A)과 짝꿍을 이루는 티민(T)을 가진 뉴클레오타이드가 쓰이지 않기 때문에, 본래의 주형 가닥이라면 티민이 들어갔을 자리에 대신 유라실이 들어간 새로운 핵산 가닥이 만들어지게 됩니다. 이러한 과정은 특정한 순간이 되면 RNA 중합효소가 주형 가닥으로부터 떨어져 나가면서 종료되는데요. 이 전체 과정을 우리는 ‘전사(transcription)’이라고 부르고, 그 과정에서 주형 가닥 반대쪽에 새로이 합성되는 핵산 가닥을 ‘mRNA’라고 부릅니다.

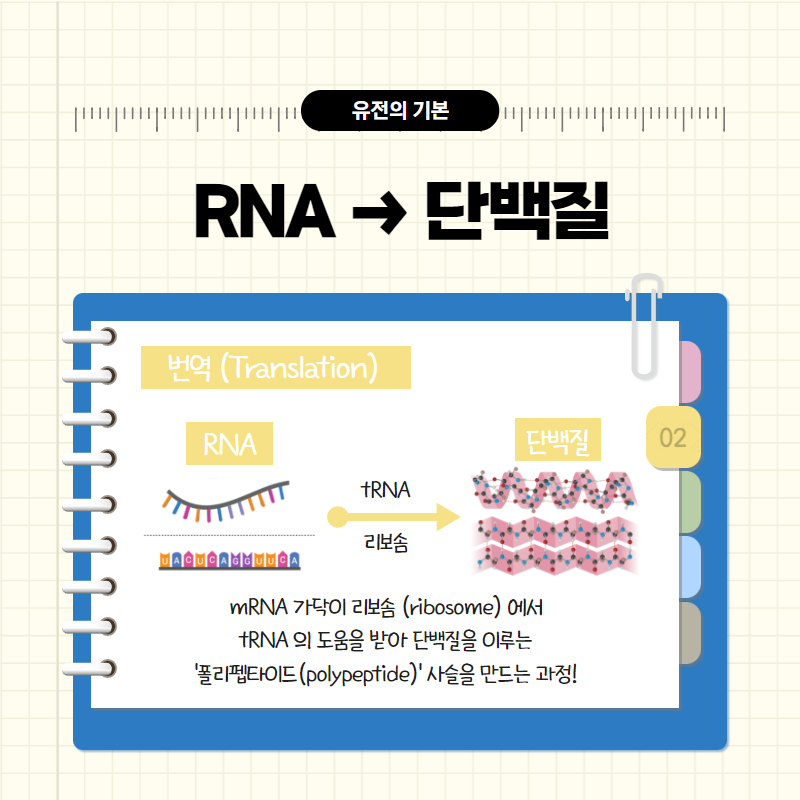

일단 mRNA가 합성되고 나면, 몇 가지 가공 과정을 거친 후 DNA로부터 떨어져 나오는데요. 여기서 끝이 아니라 이 mRNA를 한 번 더 해독하는 과정을 거쳐야 합니다. ‘번역(translation)’이라고 부르는 이 과정은 mRNA 내부에 들어있는 정보를 비로소 ‘단백질’이라는 형태로 구현해내는 과정입니다. 이 과정은 리보솜이라는 세포 내부 기관 안에서 tRNA 라는 또 다른 RNA의 도움으로 이루어집니다. 이 과정도 사실 상당히 복잡한데, 정말 간단히 얘기하자면, tRNA가 단백질을 이루는 단량체인 아미노산을 하나씩 하나씩 운반해오면, mRNA 염기 서열에 따라 리보솜 안에서 아미노산들이 차례차례 조립이 되어 ‘폴리펩타이드’가 만들어지는 과정이 바로 번역입니다. (※ 아미노산과 폴리펩타이드, 단백질에 대한 이야기는 제가 이전에 올렸던 프로탁 관련 포스팅

2021.07.10 - [Chemistory - 소소한 화학 이야기] - [생화학] 암과 맞설 새로운 무기 - 죽음의 입맞춤

을 참조하시면 이해가 더 편하실 것 같아요!)

나름 간단하게 설명해보려 했는데 이야기가 많이 길어졌네요. 사실 DNA와 RNA가 어떤 물질인지, 전사와 번역은 어떻게 이루어지는지에 대한 이야기는 이보다 훨씬 복잡하고 심오합니다. 그 내용만으로 대학교에서 한 학기 강의가 열릴 정도니까요. 저도 이 부분에서는 아직까지 더 배워야 할 것이 많습니다. 하지만 이 모든 과정의 핵심은 매우 간단하게 요약할 수 있는데요. DNA는 전사 과정을 통해 RNA로 해독되고, 그렇게 해독된 RNA는 번역 과정을 통해 여러 기능을 하는 단백질들을 만들어낸다는 것이죠. 이렇게 DNA와 RNA, 그리고 단백질 사이에서 ‘정보의 흐름’의 방향을 정리한 것이 바로 ‘중심원리’입니다.

▶ 바이러스는 어떻게 ‘유전’을 하는가

앞서 중심원리에 대해 설명하면서, DNA는 RNA로 전사되고, RNA가 리보솜이라는 기관의 도움을 받아 단백질로 번역이 된다고 말씀을 드렸죠? 바이러스도 온전한 형태로 존재하기 위해서는 여러 단백질들을 필요로 하고, 그 단백질들에 대한 정보는 바이러스의 유전 물질 안에 저장되어 있습니다. 문제는 바이러스 내부에 리보솜이 없어 스스로는 그 정보를 번역하여 단백질을 만들어내는 것이 불가능하다는 것인데요. 바이러스는 이 문제를 해결하기 위해 아주 사악한(?) 방법을 활용합니다다. 바로 리보솜을 가지고 있는 ‘숙주’를 감염시켜서, 자신에게 필요한 단백질을 위탁 생산해주는 공장으로 만들어버리는 것이죠.

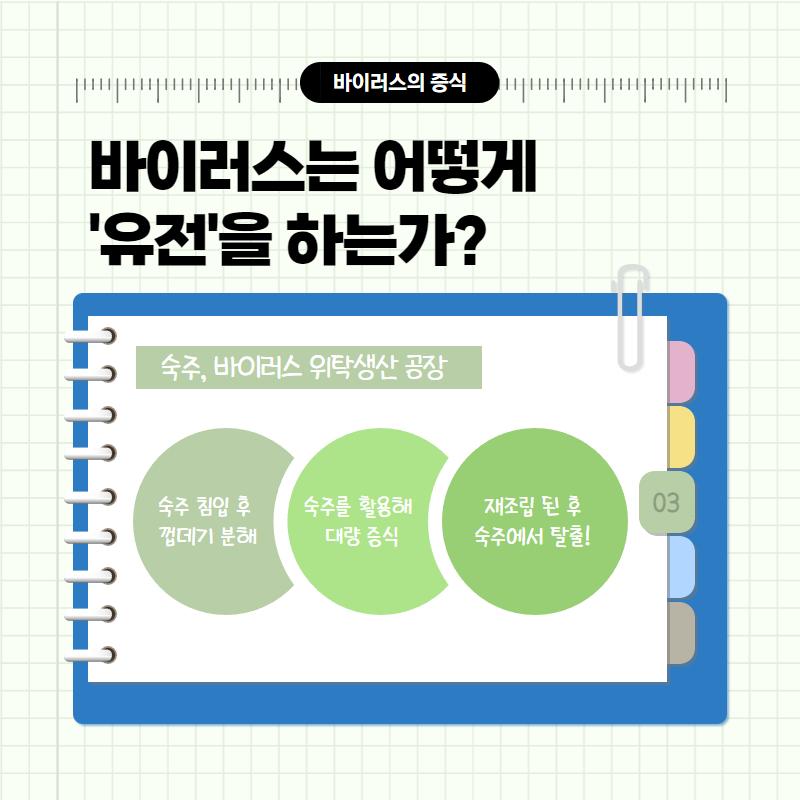

바이러스가 숙주를 감염시키고 나면 바이러스의 껍질은 해체되고, 껍질 안에 숨겨져 있던 유전 물질이 숙주 안으로 들어갑니다. 그 결과 숙주는 침투된 바이러스의 유전 물질을 복제하고 그 유전 물질 속의 설계도에 따라 바이러스가 필요로 하는 단백질들을 합성하죠. 앞서 설명한 전사와 번역 과정을 숙주의 도움으로 완료하는 것입니다. 그렇게 숙주 내에서 복제된 바이러스의 유전 물질과 단백질들은 다시 온전한 형태의 바이러스로 재조립되어 여러 경로를 통해 숙주 밖으로 튀어나와 또 다른 희생자가 될 숙주를 찾아 떠돌게 됩니다.

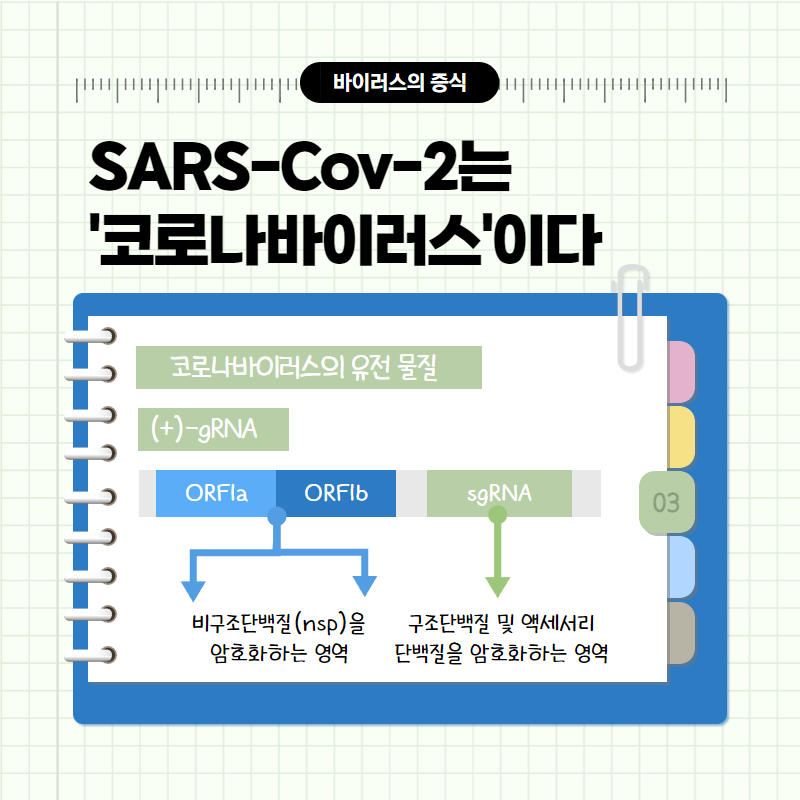

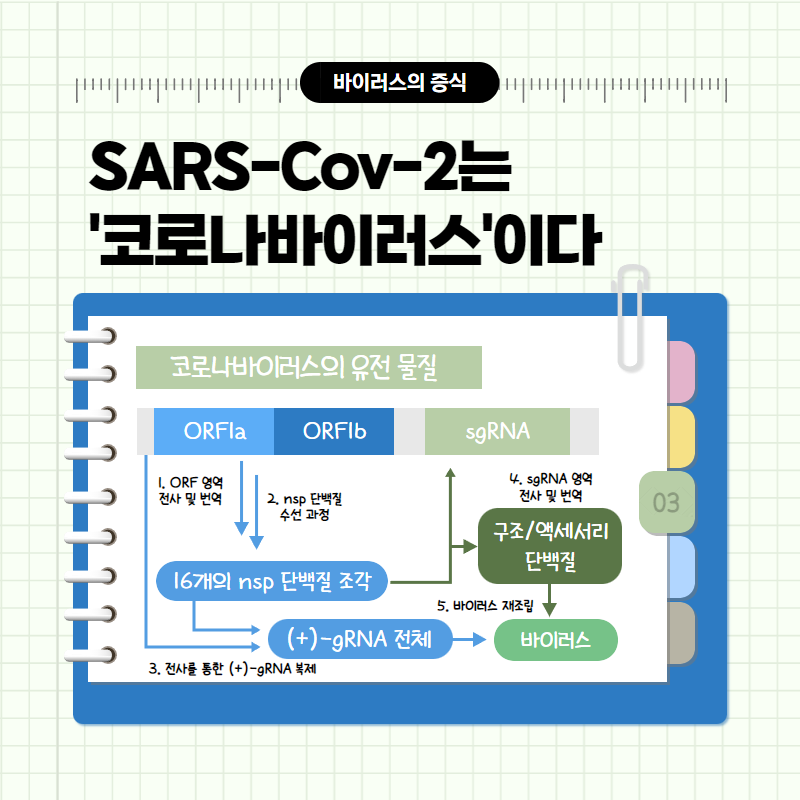

우리를 끊임없이 괴롭히고 있는 SARS-Cov-2를 포함하는 ‘코로나바이러스’는 특이하게도 유전 물질로 DNA가 아닌 ‘(+)-gRNA’라 불리는 RNA 가닥을 사용합니다. 이 (+)-gRNA는 크게 비구조단백질(nonstructure protein, nsp)에 대한 정보를 담고 있는 ORF1a 및 ORF1b 영역과, 구조 단백질 및 바이러스의 기능성을 높여주는 액세서리 단백질에 대한 정보를 담고 있는 sgRNA 영역이라는 세 부분으로 이루어져 있죠. 우선 숙주의 몸 안에 코로나바이러스의 (+)-gRNA가 들어오면, 숙주 세포의 리보솜에서 이 RNA 중 ORF1a 부분과 ORF1b 부분의 번역이 이루어지고, 그 결과 ‘비구조단백질’이라는 매우 긴 길이의 단백질이 만들어지게 됩니다. 이 단백질은 수선 과정을 거쳐서 16개의 단백질 조각으로 나누어지게 되는데요. 이 중에서 gRNA를 주형 가닥으로 삼아 gRNA의 복제품을 찍어내는 과정에 필요한 ‘RNA 의존-RNA 중합효소(RNA Dependent RNA Polymerase, RdRP)’로 쓰이는 ‘nsp12’ 단백질 조각을 주축으로, 여러 단백질 조각들의 협업을 통해 gRNA 전체 및 sgRNA 부분의 ‘전사’가 이루어집니다.

전체 (+)-gRNA 서열의 전사는 바이러스의 유전 물질을 복제하기 위한 과정입니다. 조금 뜬금없지만 잠시 역사 이야기를 해볼까요? 워드 프로세서와 프린터가 없었던 과거에는 문서의 사본을 어떻게 만들었을까요? 글씨를 잘 쓰는 사람을 고용해서 일일이 손으로 옮겨 적게 하는 ‘필사’도 널리 이루어졌지만, 중세 이후에는 나무판에 문서 내용 전체를 새긴 목판이나 금속에 글자를 새긴 ‘활자(活字)’에 먹물 혹은 잉크를 발라 종이에 찍어내는 방식을 주로 활용하였죠. 유네스코 세계기록유산으로 지정된 합천 해인사의 고려대장경판이 목판으로 만들어진 문서 사본의 대표적인 예시입니다. 이러한 목판이나 활자는 한 번 만들고 나면 망가지기 전까지 여러 번 사용할 수 있고, 종이에 목판이나 활자를 찍었을 때 글자가 올바른 방향으로 보여야 하기 때문에 글자의 좌우가 뒤집혀서 새겨져 있다는 특징이 있습니다.

갑자기 이 이야기를 왜 했냐고요? 다시 바이러스 얘기로 돌아오자면, (+)-gRNA가 전사되는 과정은 바이러스의 유전 정보를 담고 있는 목판 내지는 활자를 만드는 과정이라고 할 수 있습어요. (+)-gRNA의 전사로 생성되는, (+)-gRNA와 상보적인 서열을 가지는 RNA 가닥를 (-)-gRNA 가닥이라고 하는데요, 이 (-)-gRNA 가닥을 주형 가닥으로 활용하여 다시 전사가 일어나면, 기존의 바이러스가 숙주에 집어넣은 것과 정확히 동일한 서열을 가진 (+)-gRNA가 뽑혀 나오게 됩니다. 이때 주형 가닥으로 쓰인 (-)-gRNA가 전사가 된다고 사라지는 것이 아니기 때문에, 이론상 바이러스는 숙주 내에서 하나의 (-)-gRNA 가닥으로 수없이 많은 (+)-gRNA의 복제품을 찍어낼 수 있습니다. 마치 목판이나 활자로 문서의 사본을 수없이 많이 찍어내는 것처럼 말이죠.

(+)-gRNA의 전사가 어느 정도 일어나면, 이제 바이러스는 숙주로부터 벗어나 다른 숙주를 감염시킬 준비를 합니다. 그러기 위해서는 숙주 내에서 바이러스가 본래의 형태로 재조립된 다음 숙주의 세포를 터뜨리는 등의 방식으로 탈출이 일어나야 하는데요. 이 과정에서 숙주의 리보솜은 또 한 번 바이러스에게 이용당합니다. (+)-gRNA의 sgRNA 영역의 전체 또는 일부가 전사되면 여러 종류의 (-)-sgRNA 가닥이 형성되는데요. 본래 숙주 세포에서 mRNA의 번역이 일어나듯이 이 (-)-sgRNA들 역시도 숙주의 리보솜에서 번역이 일어납니다. 그 결과 바이러스의 유전 물질을 감싸줄 단백질이나 숙주 세포를 탈출하기 위해 필요한 단백질, 다음 숙주를 감염시킬 때까지 살아남기 위해 필요한 단백질 등이 골고루 합성되죠. 이렇게 숙주를 마음껏 부려먹어 합성한 단백질과 복제한 유전 물질들을 기반으로 재조립된 바이러스는, 마침내 숙주를 탈출하여 또 다른 희생양을 찾아 떠돌게 됩니다.

- 2편에 계속 -