[암모니아의 화학] 공기의 연금술

[※ 본 컨텐츠는 한국화학연구원 제3기 케미러브 서포터즈 활동을 위해 작성된 컨텐츠입니다.]

안녕하세요! 작년 케미러브 서포터즈 2기 활동에 이어서

올해도 또다시 케미러브 서포터즈 3기 활동으로 돌아왔습니다 ㅎㅎ

올해는 한국화학연구원의 최신 연구 성과는 물론이고

화학연구원에서 만든 여러 컨텐츠도 함께 소개해드릴 예정이니까요!

재미있게 봐주시면 감사드리겠습니다!

그럼 시작할게요!

▶ ‘맬서스 트랩’을 부수다

18세기 영국의 성직자이자 경제학자인 토머스 맬서스 (Thomas R. Malthus)는 자신의 저서 『인구론』에서 상당히 섬뜩한 예언을 남깁니다. 전 지구적으로 식량을 생산하는 속도는 인구가 증가하는 속도를 따라잡지 못하고, 따라서 인구는 자원의 부족에 허덕일 수밖에 없다는 것이죠. 그로부터 발생하는 전쟁, 질병, 기근은 수많은 사람들을 죽음으로 내몰 것이고, 그로 인해 증가하던 인구가 감소세로 돌아가면서 환경이 다시 나아지고, 나아진 환경에서 인구는 또다시 증가세로 돌아갈 것이고… 이러한 인구 증감이 반복되는 ‘덫’에 갇히게 될 것이라는 것이죠.

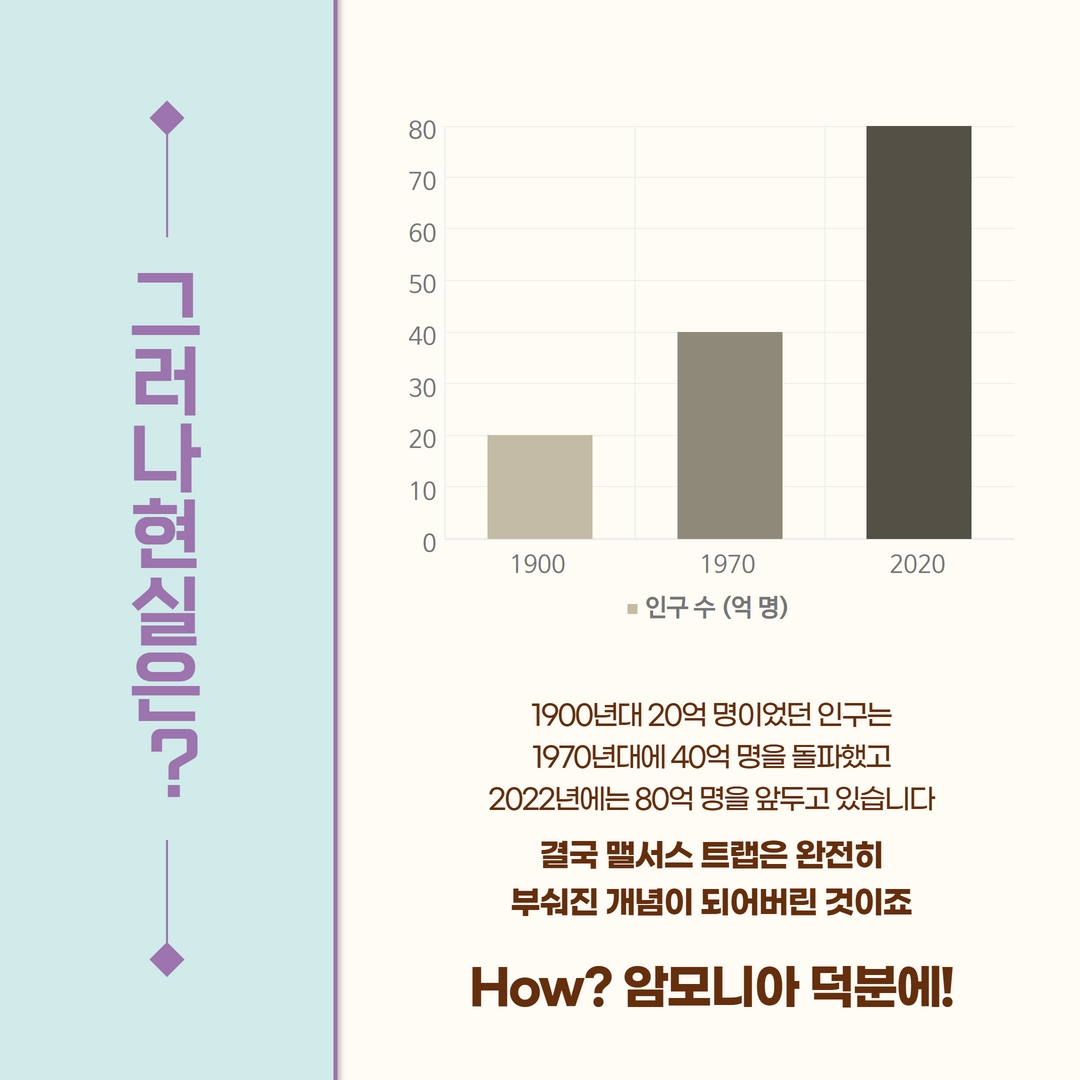

‘맬서스 트랩(Malthusian trap)’이라고 불리는 이 개념은 역사적으로는 일부 들어맞는 사건도 있었지만, 1970년대 40억 명 대였던 세계 인구는 불과 50년이 지난 지금 80억 명까지 폭증하면서 결과적으로는 완전히 부서지게 되었습니다. 그런데 도대체 무엇이 이 무시무시한 덫을 부수는 데에 기여했을까요? 공중위생 시스템의 정립, 산업혁명 등 여러 요소가 있지만 맬서스 트랩의 작동에 가장 근본적으로 영향을 미치는 요인인 ‘식량 생산 속도의 한계’를 극복할 수 있었던 것은 바로 ‘암모니아’를 대량 생산하는 기술이 개발된 덕분이었습니다.

▶ 땅 속에 ‘질소’를 공급하라!

모든 생물은 생명을 유지하기 위해 단백질을 합성해야 합니다. 그리고 단백질을 합성하기 위해서는, 단백질의 기본 구성 단위인 아미노산이 필요하죠. 그리고 때로는 이 아미노산을 합성하기 위해 ‘질소’ 원자가 필요하기도 합니다. (단백질과 아미노산에 대한 더 자세한 설명은 아래 포스팅을 참고해주세요!!)

인간을 비롯한 동물들은 외부에서 섭취하는 먹이를 소화시켜 그 안에 있는 아미노산들을 활용합니다. 그런데 먹이를 먹지 못하는 식물들은 어떻게 아미노산을 얻을까요? 공기 중의 이산화탄소를 활용해 포도당을 합성하는 과정인 광합성처럼, 공기 중의 질소 기체를 흡수해서 아미노산을 합성할까요? 안타깝게도 이산화탄소와 달리 질소는 화학 반응을 잘 일으키지 않는 매우 안정한 물질입니다. 질소 원자 간의 삼중 결합 세기가 굉장히 강해서 이를 끊어내기가 어렵거든요. 따라서 식물은 공기 중의 질소를 흡수해서 아미노산을 만들기보다는, 토양에 존재하는 ‘질산염’ 무기물을 뿌리를 통해 흡수하여 아미노산 합성에 활용합니다.

문제는 이 질산염이 땅에 무한하게 존재하는 것이 아니기 때문에 식물이 질산염을 빨아들일수록 점차 땅 속의 질산염 양은 줄어들 수밖에 없다는 것입니다. 농사를 짓는 분들께서는 가끔 ‘지력’(地力)’, 즉 ‘땅의 힘’이라는 것이 있고 한 곳에서 농사를 오래 지으면 이 지력이 점점 떨어진다고 말씀하시기도 하는데요. 질산염이 식물의 생존에 필수적임을 고려하면 농부들이 질산염의 고갈이 곧 땅의 힘이 쇠하는 것이라는 표현도 과언은 아닙니다.

‘땅의 힘이 떨어진’ 곳에서 농사를 짓는 농부들에게는 두 가지 선택지가 주어집니다. 아직 땅의 힘이 남아있는 (즉 질산염을 비롯한 양분이 풍부한) 다른 땅으로 옮겨 가든지, 혹은 본래의 땅에 힘을 보충해주는 (즉, 양분을 다시 공급해주는) 것이죠. 매번 새로운 땅을 찾아 떠난다는 것은 쉽지 않은 일인 만큼, 농부들은 기존의 땅에 양분을 공급할 여러 방법을 모색하였습니다.

‘윤작(輪作, crop rotation)’, ‘혼작(混作, mixed cropping)’ 그리고 ‘간작(間作, intercropping)’은 그러한 농부들의 고민을 반영한 농법입니다. 윤작은 하나의 땅에 여러 종류의 작물을 규칙적인 순서로 재배하는 반면 혼작과 간작은 주가 되는 작물이 있는지의 차이일 뿐 여러 종류의 작물을 동시에 하나의 땅에 재배하는 농법입니다. 이러한 농법들에 자주 활용되는 작물 중 하나가 콩과 식물인데요. 콩과 식물이 병충해 예방에 탁월하기도 하지만 무엇보다 토양에 질산염을 보충시켜줄 수 있기 때문입니다.

콩과 식물은 ‘뿌리혹박테리아(Rhizobium)’라 불리는 미생물과 서로 공생하는 관계입니다. 일단 콩과 식물이 땅속으로 뿌리를 뻗으면, 뿌리에서 ‘플라보노이드(flavonoids)’ 계열의 물질이 뿜어져 나와 뿌리혹박테리아에 신호를 전달합니다. 신호를 받은 미생물들은 친히 콩과 식물의 뿌리를 ‘감염’시키는데요. 이렇게 감염이 일어난 뿌리에는 혹과 같은 구조가 자라나기 때문에 이 미생물에 ‘뿌리혹박테리아’라는 이름이 붙게 된 것입니다. 이렇게 뿌리혹을 만드는 데 성공한 미생물들은 굉장히 독특한 행동을 하기 시작하는데요. 바로 에너지를 써서 땅 속의 질소를 암모니아로 전환하는 것입니다. ‘질소 고정(nitrogen fixation)’이라고 불리는 이 반응은 질소가 매우 안정한 기체임에도 불구하고 뿌리혹박테리아 속의 ‘질소고정효소(nitrogenase)’ 덕분에 일어날 수 있는데요. 이렇게 생성된 암모니아의 일부는 뿌리혹을 통해서 숙주인 콩과 식물로 직접 흡수되고 일부는 질산염 형태로 전환되어 토양에 남게 됩니다.

허나 윤작이나 혼작, 간작은 일손이 많이 가고 원하는 작물의 생산량도 적을 뿐만 아니라 무엇보다 농사로 인해 고갈된 질산염을 충분히 보충할 수 없다는 한계가 존재합니다. 따라서 아주 먼 옛날부터 사람들은 땅에 암모니아 혹은 질산염을 잔뜩 머금고 있는 물질들을 추가로 뿌려주었는데, 이것이 바로 ‘비료’입니다. 질소, 인, 칼륨을 모두 포함해야 좋은 비료로 쓸 수 있다는 점 때문에 사람들은 주로 동물의 사체나 분변을 많이 활용되었는데요, 특히 바닷새의 분변이 건조한 환경에서 굳으면 만들어지는 ‘초석(硝石)’이나 박쥐의 분변이 굳거나 바닷새의 분변이 바닷가의 암석에 묻은 후 굳으면 만들어지는 ‘구아노(guano)’는 한동안 서양 농업에서 핵심 비료로 활용되었습니다.

그러나 비료로 쓸 수 있는 자원들 역시도 무한하지 않았습니다. 심지어 초석이나 구아노의 주된 성분인 질산염은 비료인 동시에 폭약의 원료이기도 했기 때문에, 더욱 빠른 속도로 사람들에 의해 소모되었습니다. 아타카마 사막을 비롯하여 주요한 비료 생산지였던 곳들에서 구아노와 초석은 점차 바닥을 드러내기 시작했고, 비료가 부족하여 농사를 짓지 못하는 상황은 우려를 넘어 점차 현실로 다가왔습니다. 그런데 이러한 서양의 암담한 상황에서 혜성처럼 등장한 화학자가 있었으니, 바로 프리츠 하버(Fritz Haber)입니다.

▶ 공기의 연금술

암모니아를 합성하는 반응의 반응식은 매우 간단합니다. 한 분자의 질소가 세 분자의 수소와 만나면 두 분자의 암모니아가 생성되죠. 문제는 앞에서도 계속 말했듯 질소가 굉~~~~장히 안정하다는 것입니다. 이 때문에 이 단순한 반응은 어지간한 환경에서는 매우 느린 속도로 일어나고 심지어 겉보기에는 전혀 반응이 일어나지 않는 것처럼 보입니다.

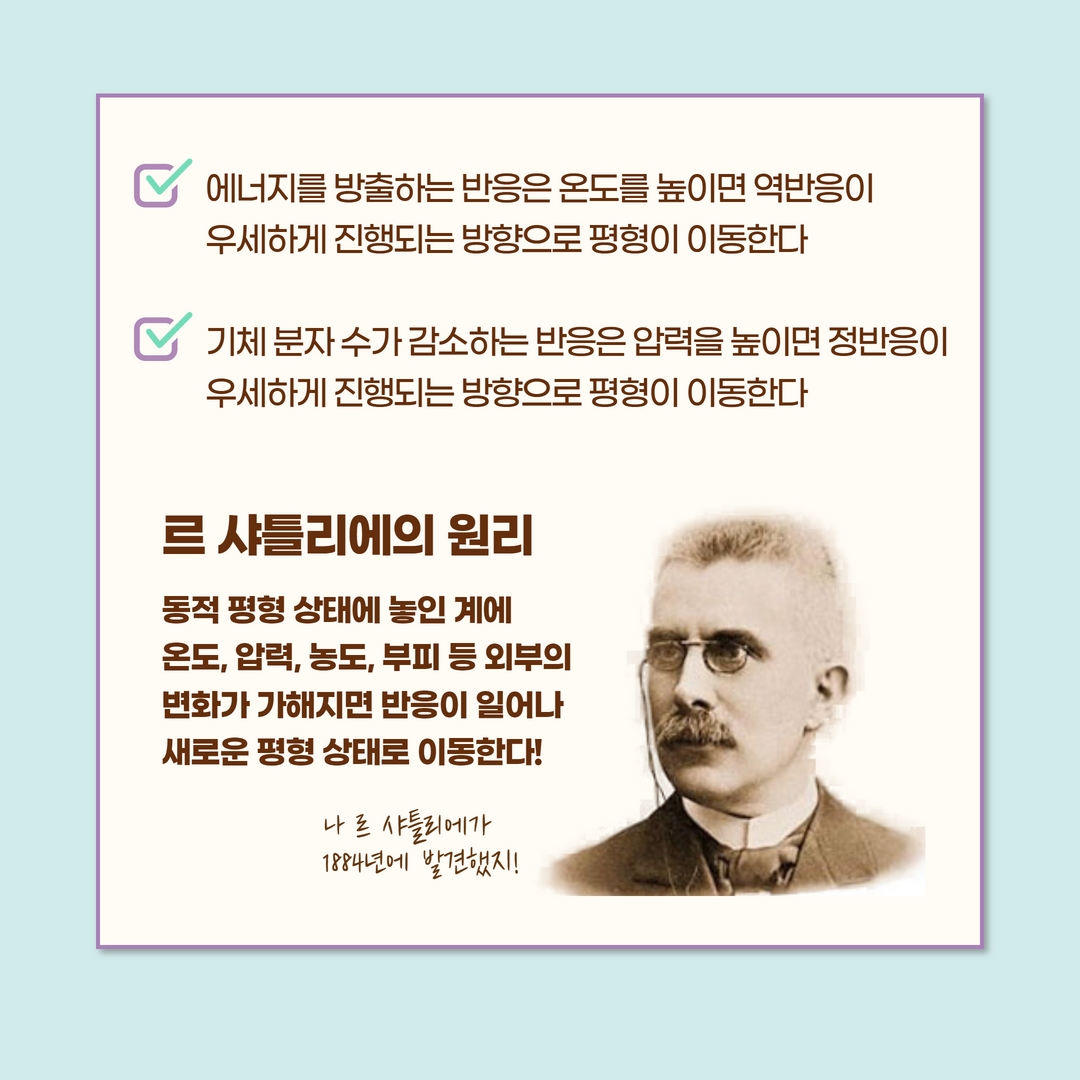

화학에서 반응 속도를 올리기 위해 사용하는 방법은 크게 두 가지입니다. 하나는 온도를 올려주는 것이고, 하나는 적절한 정촉매를 활용하는 것이죠. 하지만 무턱대고 온도를 높이는 것은 그다지 좋은 선택이 아니었는데, 이 반응이 에너지를 내놓은 발열반응이기 때문입니다. ‘르 샤틀리에의 원리(Le Chatelier’s principle)’ 에 따르면 정반응이 발열반응이면 온도를 높일수록 평형이 역반응 쪽으로 이동하게 되는데요. 암모니아 합성 반응에 한해 쉽게 풀어서 설명하자면 온도가 높아지면 암모니아 생성이 억제되는 경향이 있다는 것입니다. 게다가 당시만 해도 무엇이 암모니아 합성 반응을 촉진하는 촉매인지 알려져 있지 않았으니, ‘온도를 높여서 속도를 올려보자!’라는 해결책이 능사는 아니었던 것이죠.

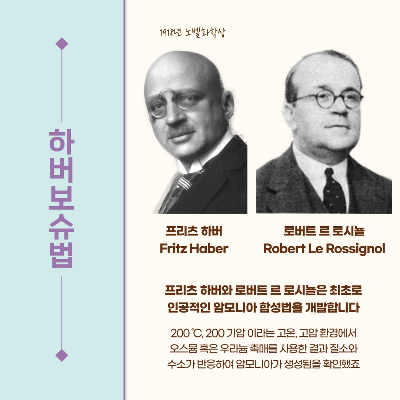

프리츠 하버는 바로 이 지점에서 해결책을 제시한 인물입니다. 정확히는 하버 혼자 한 것은 아니고 동료 학자였던 로버트 르 로시뇰(Robert Le Rossignol)과 함께 연구를 진행하였죠. 앞 문단에서 언급했던 ‘르 샤틀리에의 원리(Le Chatelier’s principle)’를 기억하시나요? 이 원리에 따르면, 기체들끼리 반응하여 기체를 생성하는 반응은, 반응계의 압력을 증가시키는 경우 기체 분자 수가 적어지는 쪽으로 평형이 이동하는 경향을 보입니다. 그런데 질소와 수소를 반응시며 암모니아를 합성하는 반응은 네 개의 기체 분자가 만나 두 개의 기체 분자가 생성되는 반응이기 때문에, 결과적으로 기체 분자 수가 적어지는 반응이죠. 따라서 이 반응이 일어나는 용기 내부의 압력을 높여주면, 암모니아의 생성량이 많아지는 방향으로 평형이 이동하게 됩니다. 이러한 아이디어를 기반으로 하버와 르 로시뇰은 적절한 온도와 압력, 촉매를 찾으면 반응을 유의미한 수준으로 일으킬 수 있다고 생각하였고, 지난한 연구 끝에 초기에는 철 촉매를, 최종적으로는 오스뮴 촉매 혹은 우라늄 촉매를 활용하여 약 200 ℃, 200 기압의 환경에서 암모니아를 합성해내는 데에 성공합니다.

화학 및 화학 공학 기업이 연구개발(R&D)을 진행할 때 항상 고민하는 것 중 하나는, 실험실 규모에서 성공적으로 이루어질 수 있다고 보고된 반응을 어떻게 산업에서 경제성이 있는 대량생산 공정으로 구현해낼 수 있는지입니다. 똑같은 물질을 똑같은 조건에서 양만 늘려서 반응시키더라도 원치 않는 반응이 진행되거나 혹은 아예 반응이 잘 일어나지 않는 경우가 많아지기 때문이죠. 또한 반응을 보내는 규모가 커진다는 것은 공학적으로도 고려해야 할 변수가 훨씬 많아지고 같은 시간 동안 반응을 진행하더라도 훨씬 많은 돈이 투입된다는 것을 의미하기 때문입니다. 새로운 미래 먹거리를 고민하면서 하버에게 금전적 지원을 해주었던 화학 기업 바스프(BASF)도 같은 고민을 가지고 있었습니다. 하버가 소규모로 구현한 합성법을 상용화하기 위해서는 해결되어야 할 문제가 산적해 있었습니다. 고압의 기체를 대량 반응시키기 위해 압력을 매우 잘 버티는 튼튼한 반응 용기가 필요했고, 고온에서 수소를 반응시키는 과정에서 폭발성이 있는 수소가 터지거나 반응 용기의 내벽이 깨지거나 반응물과 반응 용기 혹은 촉매가 부반응을 일으켜서도 안 되었습니다. 무엇보다 가장 큰 문제는 촉매였는데, 오스뮴 금속 자체가 워낙 희귀한 금속이다 보니 가격도 비싸고 공급량 자체도 워낙 적었기 때문입니다.

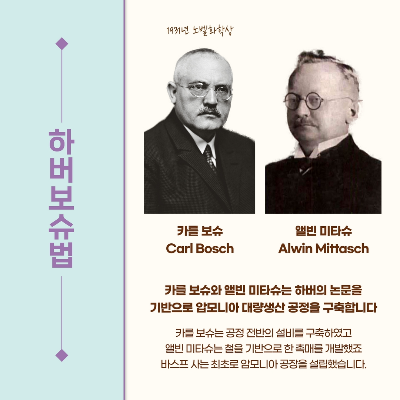

결국 이 문제들을 해결한 사람이 바로 카를 보슈(Carl Bosch)와 알빈 미타슈(Alwin Mittasch)입니다. 카를 보슈는 반응 용기와 물질들이 흐르는 관을 비롯하여 전체 공정을 설계하는 데에 막대한 기여를 하였습니다. 그리고 앨빈 미타슈는 ‘노가다’에 가까운 실험 끝에 오스뮴 촉매를 대체할 수 있는 철 산화물-알루미늄-칼슘 혼합 촉매를 개발하였죠. 이들의 연구 성과 덕분에 바스프는 1913년 최초로 암모니아 대량생산 합성 공장을 완공한 것은 물론, 세계적인 질산염 생산 기업으로 거듭날 수 있게 되었습니다.

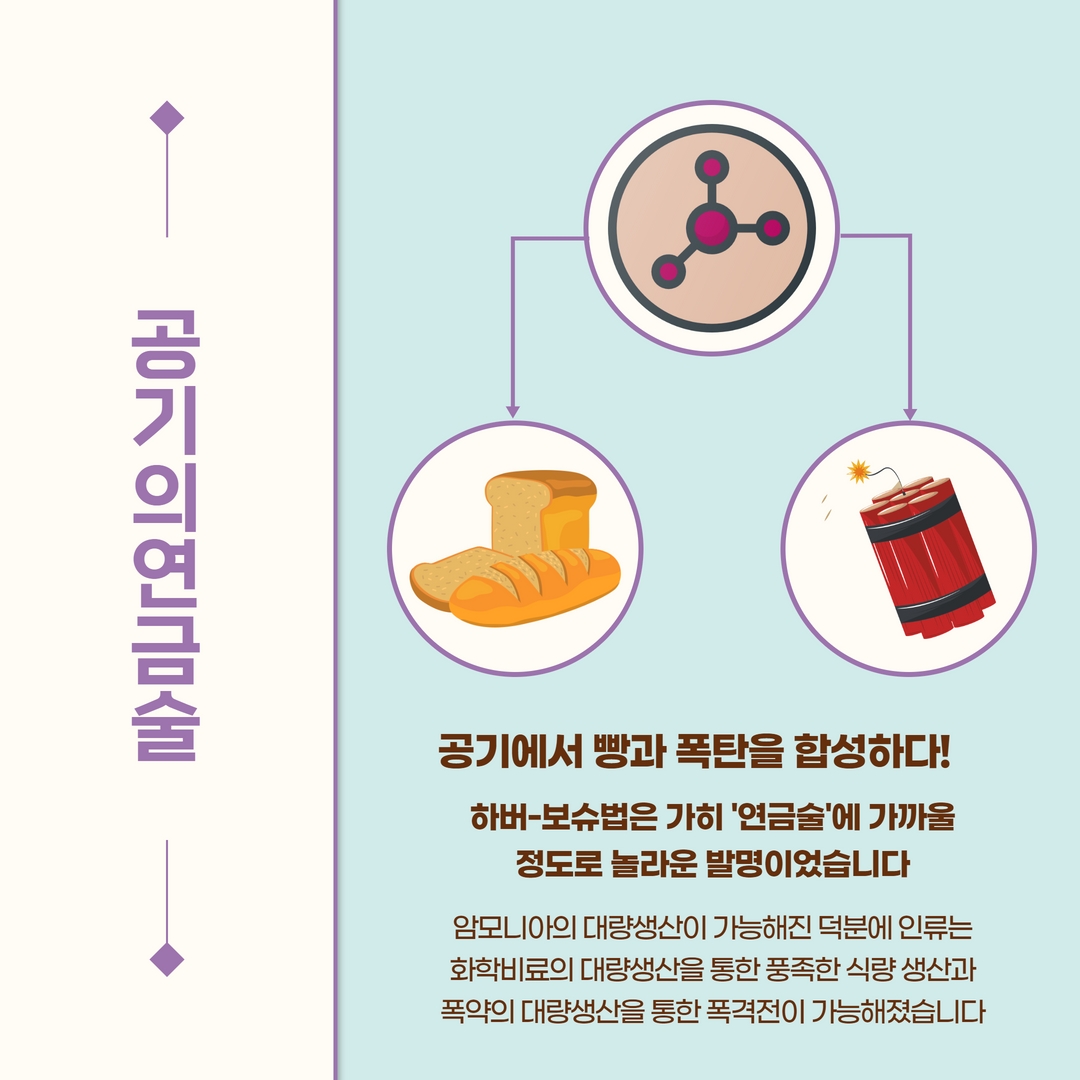

하버-보슈법의 발명은 인류에게 막대한 풍요를 안겨주었습니다. 암모니아를 질산염으로 바꾸는 과정은 비교적 간단했기 때문에, 암모니아의 대량생산은 곧 질산염의 대량생산이었고 이는 곧 ‘화학비료’의 대량생산을 알리는 서막이었습니다. 화학비료를 활용할 수 있게 된 인류의 농업 생산량이 말 그대로 ‘기하급수적으로’ 증가했고, 굶주림으로부터 상대적으로 자유로워진 인류는 폭발적인 인구 증가를 기록하였습니다.

하지만 암모니아의 개발은 동시에 인류에게 더 큰 상처를 남기기도 했는데요. 앞서 설명드렸듯 질산염은 비료뿐만 아니라 폭약의 재료이기도 했기 때문에 암모니아의 대량생산은 곧 무기의 대량생산으로도 이어졌습니다. 게다가 프리츠 하버는 제1차 세계대전 당시 독일군에 부역하며 인류 최초로 무기로서의 ‘독가스’를 개발하는 데에도 앞장섰죠. (화학무기와 제1차 세계대전에 대해서는 차후 다른 포스팅에서 더 자세히 예정입니다!) 아무튼 실로 대단한 과학적 업적과 무시무시한 과오를 동시에 남긴 하버가 노벨상을 수상하는 것이 과연 옳은 일인지에 대한 논쟁도 꽤나 격렬했는데요. 그럼에도 불구하고 결국은 “암모니아의 합성”에 대한 공로로 1918년 노벨화학상 수상자로 선정되었습니다. 그리고 13년이 지난 후인 1931년에는 카를 보슈가 석탄을 고압 환경에서 압축시켜 인공석유로 만드는 기술을 개발한 프리드리히 베르기우스(Friedrich Bergius)와 함께 “화학적 고압방법을 발명 및 개발”한 공로로 노벨상을 수상하였습니다.

이렇듯 하버-보슈법은 좋은 방향으로든 나쁜 방향으로든 인류의 역사를 통째로 바꾸어놓았습니다. 미국의 대중 과학 저술가 토마스 헤이거(Thomas Hager)는 프리츠 하버의 생애와 하버-보슈법의 발전사를 다룬 책을 쓴 이름을 『공기의 연금술 The Alchemy of Air』라고 지었죠. 연금술이 아주 값이 싼 금속이나 암석으로부터 값비싼 황금을 만들어내고자 했던 시도들임을 생각하면, 공기의 78% 가량을 구성하고 있지만 평소에는 크게 쓸 일이 없는 질소로부터 빵과 폭탄을 만들어낸 하버-보슈법을 ‘공기의 연금술’이라고 부른 것은 실로 적절한 명명법이 아닌가 싶습니다.

▶ 암모니아의 ‘세대’를 바꾸다

하버-보슈법이 개발된 지 100년이 지난 지금도 여전히 암모니아의 대량생산에는 하버-보슈법이 사용되고 있습니다. 그런데 한 때는 인류의 가장 큰 고민거리를 덜어주었던 이 반응이, 이제는 반대로 인류의 새로운 고민거리와 아주 밀접하게 연관이 되어 있습니다.

인류가 화석연료를 적극 활용하기 시작한 이래로 대기 중에 방출된 이산화탄소의 양이 기하급수적으로 증가하였고, 그만큼 온실 효과가 심해져 기후변화를 일으키고 있다는 이야기는 심심치 않게 들어보셨을 것입니다. 2018년 대통령소속 위원회인 ‘탄소중립녹색성장위원회’가 발간한 자료에 따르면 국내에서 방출된 이산화탄소 중 산업 분야에서 ‘산업 공정을 가동한 부산물로서 방출되는 이산화탄소의 양’이 ‘발전 과정에서 발생하는 이산화탄소의 양’의 뒤를 이어 2위를 차지하였습니다. 국가에서 생산하는 전력도 상당 부분 산업 공정을 가동하는 데에 투입됨을 고려하면, 산업 분야에서 방출되고 있는 이산화탄소의 양은 상상을 초월한다고 볼 수 있는 것이죠.

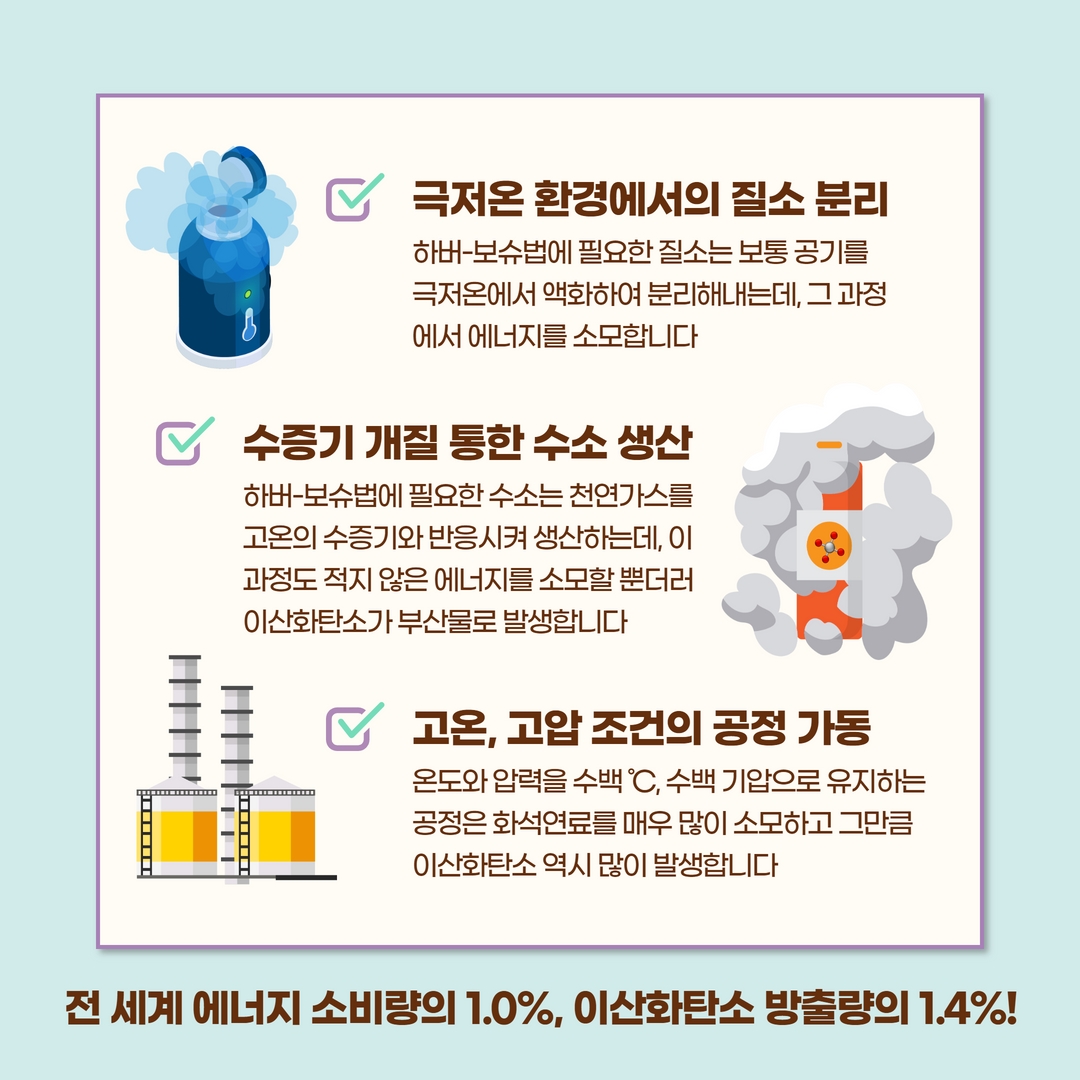

하버-보슈법은 이러한 경향에 적잖은 기여를 하고 있다고 해도 과언이 아닙니다. 이 하나의 공정을 위해 전 세계 에너지의 1.2%가 소비되고 있고, 전 세계 온실가스의 약 1.0%, 이산화탄소로만 치면 1.4%가 배출되고 있거든요. 이렇게 많은 에너지가 필요한 이유는 물론 고온, 고압의 반응 조건을 유지하기 위해서도 있지만, 반응물인 질소와 수소를 불순물이 섞이지 않은 순수한 형태로 얻어내는 과정이 추가적으로 필요하기 때문입니다. 질소의 경우 공기를 초저온에서 액화시켜 분리하는 반면, 수소는 화석 연료 중 하나인 천연가스를 수증기와 반응시켜서 수소를 얻는 ‘수증기 개질(steam methane reforming, SMR)’ 공정을 통해 생산하는데 두 공정 모두 적지 않은 에너지를 소모할 뿐만 아니라 SMR은 아예 이산화탄소를 부산물로써 방출하는 공정이기도 합니다.

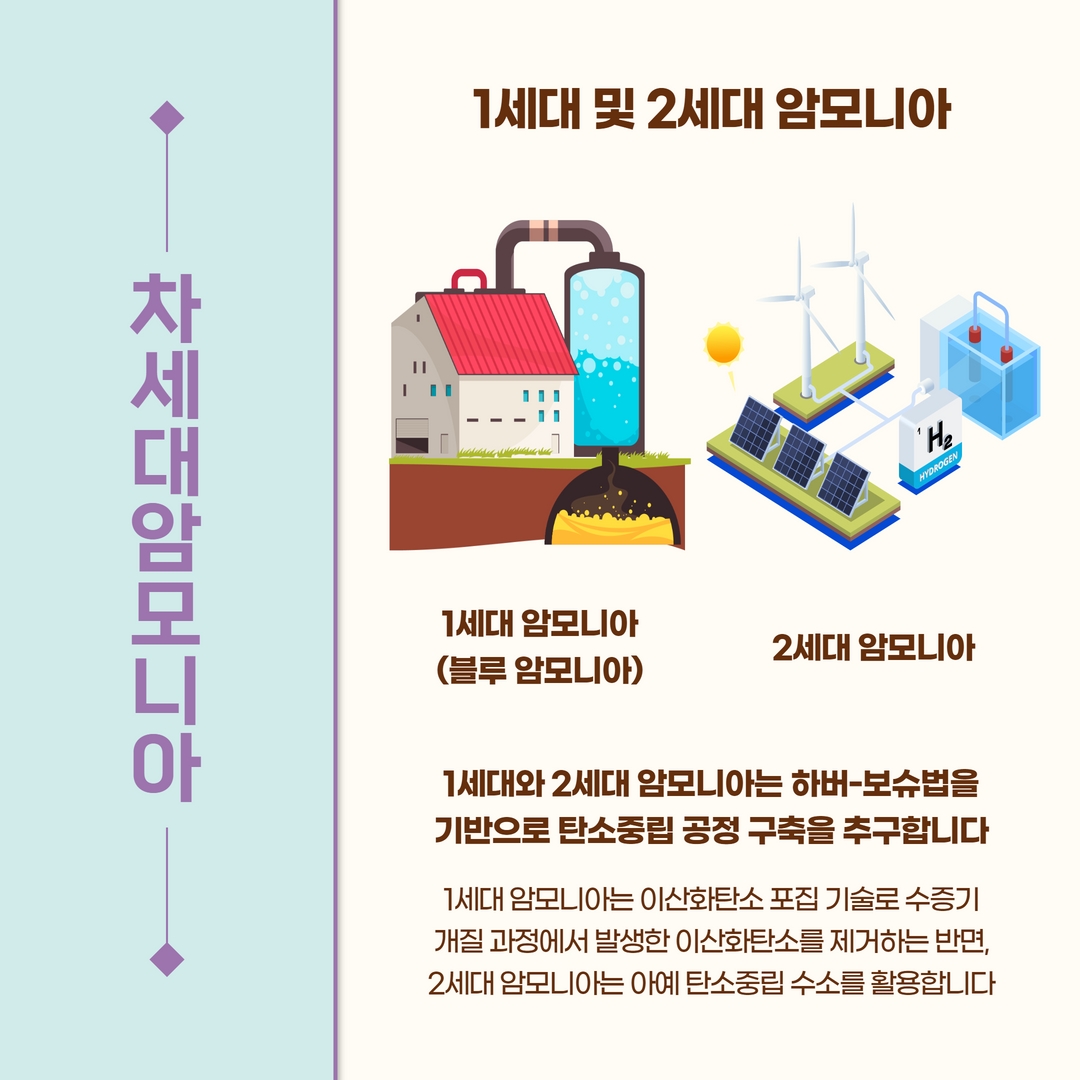

‘ARC Centre of Excellence for Electromaterials Science(ACES)’에 재직 중인, 연구원 더글라스 맥팔레인 (Douglas R. MacFarlane)과 그의 동료들이 발표한 논문은 미래에 생산될 암모니아 크게 3세대로 구분하였습니다. 이들에 따르면 제1세대 암모니아는 생산 과정에서 알짜 탄소배출량이 0인 공정을 통해 생선된 암모니아로, ‘블루 암모니아(blue ammonia)’라고도 불립니다. 보통 기존의 하버-보슈 공정을 통한 암모니아 합성을 그대로 진행하되, 수소 생산이나 반응 공정에의 에너지 공급에 화석 연료를 사용하면서 발생하는 이산화탄소를 포집 및 저장함으로써 탄소중립을 실현하죠.

제2세대 암모니아는 한 발 더 나아가 SMR 이외의 방식으로 생산된 수소를 활용하여 절대적인 탄소배출 자체를 줄이는 방식으로 생산된 암모니아입니다. 보통은 재생에너지를 활용하여 물을 전기분해하여 생성한 수소를 활용하죠. 그런가 하면 수소와 연관된 각종 사업을 운영하는 덴마크의 기업 ‘톱소(Topsoe)’ 사는 ‘SOC4NH3’라고 명명한 프로젝트를 발표하였는데요. 고체 산화물 전지를 활용하여 탄소배출 없이 생산한 수소와 질소를 하버-보슈법에 활용하되, 이 고체 산화물 전지에서 일어나는 반응을 하버-보슈 공정을 가동한 후에 버려지는 ‘잉여 열’로 촉진하는 일련의 체계를 구축하였다고 합니다.

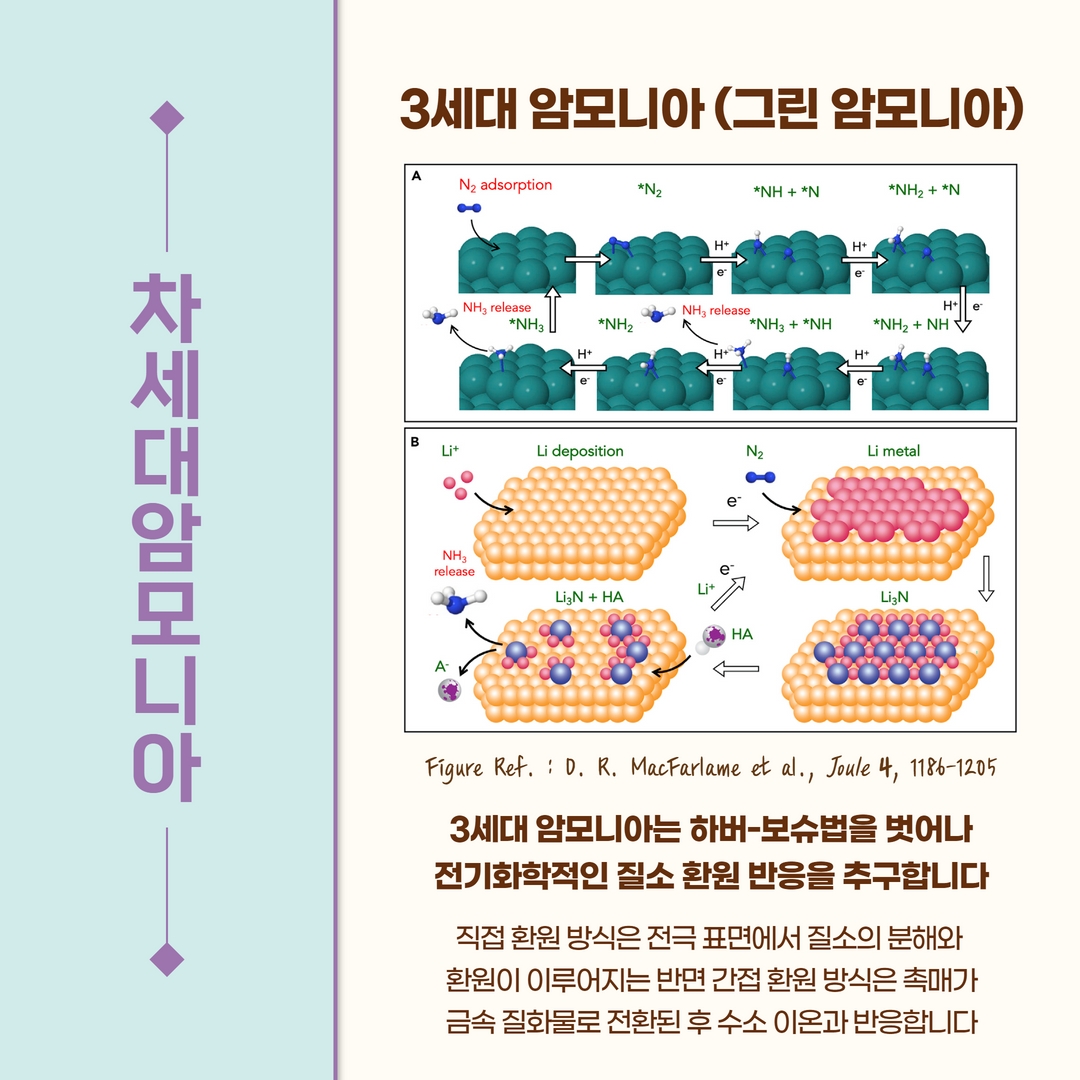

마지막 제3세대 암모니아는 모든 과정을 통틀어 절대적으로 탄소배출량이 0인 공정을 통하여 생산된 암모니아를 의미하며, ‘그린 암모니아(green ammonia)’라고도 부릅니다. 이를 이룩하기 위해서는 재생에너지 시스템을 활용하여야 하지만, 하버-보슈법은 여러모로 탄소중립 재생에너지 시스템과는 어울리지 않기 때문에 질소와 수소를 생산하는 과정뿐만 아니라 암모니아로 전환하는 과정 역시도 새로운 방식이 필요한데요. 질소 고정 능력을 갖도록 개량한 미생물을 활용하거나 광촉매, 즉 빛을 에너지원으로 활용하는 촉매를 사용할 수도 있지만 현 시점에서 가장 많은 주목을 받는 것은 바로 ‘전기화학적 질소 환원 반응(electrochemical nitrogen reduction reaction, eNRR)’입니다.

eNRR은 촉매가 존재하는 환경에서 외부에서 전류를 흘려줌으로써 질소를 암모니아로 환원시키는 반응을 의미합니다. 풍력 발전이나 태양광 발전에서 생산된 전력을 직접적으로 사용할 수 있다는 매우 강력한 장점이 있죠. eNRR은 다시 직접 환원과 간접 환원으로 분류가 되는데요. 직접 환원은 질소 기체가 촉매 표면에 달라붙은 후 두 개의 질소 원자로 쪼개지고, 이어서 각각의 질소 원자에서 수소 양이온과 전자를 동시에 받는 반응이 단계적으로 일어나면서 최종적으로 암모니아가 생성되는 과정입니다. 반면에 간접 환원은 우선 질소 기체가 전자를 받아 촉매와 화합물을 형성하고, 이 화합물에 붙어있던 질소가 ‘수소 양이온 공급원(proton source)’과 반응하여 전자를 내놓음과 동시에 암모니아가 생성되고 촉매가 본래의 상태로 돌아오면서 반응이 마무리됩니다.

직접 환원과 간접 환원 모두 다양한 촉매들이 연구되고 있는데, 그중에서도 특히 높은 효율을 보여주는 것은 리튬 기반 촉매를 활용한 간접 환원입니다. 리튬 금속은 약간의 전압을 걸어주면 질소 기체와 환원 반응을 일으켜 질화리튬(lithium nitride)을 형성하는데요. 이 질화리튬을 전압이 걸려있는 조건에서 에탄올이나 물과 같은 수소 양이온 공급원과 반응하면 암모니아가 생성되고 다시 리튬 금속으로 돌아오게 됩니다. 캘리포니아 공과대학의 카르티쉬 만시람(Kartish Manthiram) 교수님의 연구실을 비롯한 다양한 전기화학 실험실에서 리튬 기반 eNRR 반응을 연구하고 있는데요. 아주 작은 규모에서 나쁘지 않은 효율을 보여주기는 하나 여전히 대량생산이 가능한 규모로 키우기 위해서는 넘어야 할 산이 많은 상황입니다. 특히 반응 과정에서 그 자체로도 사용가치가 높은 물질인 에탄올이 소모되거나 용매가 물일 때에는 반응 효율이 떨어진다는 점, 리튬 이온 배터리와 마찬가지로 꾸준히 반응을 진행하면 전극 표면에 죽은 리튬(dead lithium)이 쌓이거나 반응성이 낮은 SEI 층이 형성되어 반응 효율이 감소하는 점 등 여전히 개선되어야 할 요소는 많이 남아있어 활발한 연구가 이루어지고 있는 분야입니다.

▶ 수소 사회의 핵심, 암모니아?

한편 탄소중립 사회를 구현하기 위해서는 근본적으로 화석 연료를 사용하는 현재의 발전 시스템과 모빌리티를 각종 재생에너지 기반 발전 시스템으로 대체해야 되는데요. 이 두 분야 모두에서 수소는 많은 사람들의 주목을 받고 있습니다.

청정에너지 연료로서 수소가 가지는 가장 큰 장점 중 하나는 ‘물질’의 형태로 전기 에너지를 ‘저장’할 수 있다는 것입니다. 풍력 발전이나 태양광 발전의 경우 하루에도 발전량 변동 폭이 매우 크고 이를 마음대로 조절할 수 없다는 것이 치명적인 단점으로 지적되는데요. 수소를 활용하면 재생에너지 발전소의 발전량이 너무 커서 잉여전력이 발생하는 경우 이를 수소에 저장할 수 있고 반대로 발전량이 너무 적어서 전력망에 공급되는 전력이 부족한 경우 수소 발전을 통해 전력 공급을 보조해줄 수 있습니다.

하지만 수소는 끓는점이 매우 낮아 액화시키기가 힘들고 폭발성도 있어 보관과 저장이 매우 힘들다는 단점을 가지고 있습니다. 따라서 수소를 안전하게 저장 및 운반하기 위해서는 우선 ‘캐리어(carrier)’ 물질에 수소를 결합시켜 저장한 후, 사용하기 전에 ‘개질(cracking)’ 과정을 통해 다시 수소를 꺼내어 쓰는 방식이 관심을 받고 있죠. 그리고 암모니아는 차세대 수소 캐리어로서 매우 높은 평가를 받고 있는 물질입니다.

암모니아는 상압에서 끓는점이 –33 ℃ 정도로 상당히 높고, 그마저도 압력을 조금만 높여주면 상온에서도 쉽게 액화가 가능합니다. 따라서 운송이나 저장에 필요한 에너지도 적게 들뿐더러, 수소에 비하면 같은 부피의 용기에 보디 많은 양의 암모니아를 저장하는 것이 가능하죠. 또한 수소 기체에 비해 단위 부피당 저장 가능한 에너지량이 압도적으로 높고, 수소를 꺼내오는 개질 과정 없이 연료전지의 직접적인 연료로도 쓸 수 있다는 장점도 있습니다. 뿐만 아니라 앞서 언급한 것처럼 하버-보슈법이라는 아주 오래된 대량생산 방식이 존재함은 물론 물론 친환경적 생산 방식인 eNRR도 연구되고 있어 다른 물질에 비해 생산이 용이하며, 이미 확고한 시장이 형성되어 있어 운송 및 저장 기술 인프라도 탄탄히 확립되어 있다는 장점도 있습니다. 이에 더해 암모니아는 폭발성이나 가연성이 없어 상대적으로 안전할 뿐만 아니라, 특유의 역한 냄새가 단점이기도 하지만 누출 사고가 일어나더라도 탐지가 쉽다는 장점으로도 작용할 수 있습니다.

▶ 암모니아의 연금술

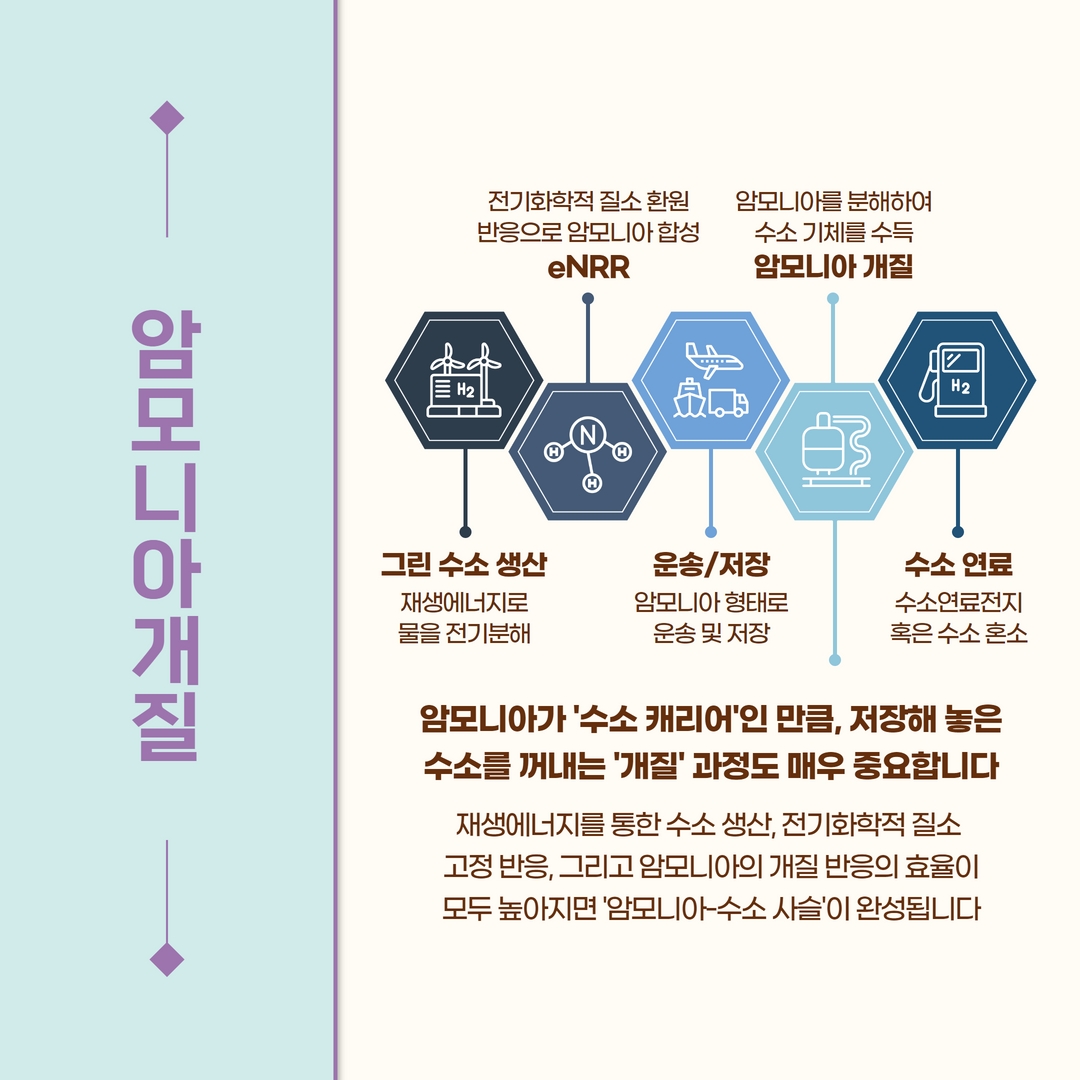

이처럼 수소에 대한 사람들의 관심이 커지면서, 이제는 질소와 수소로부터 암모니아를 얻어내는 과정 못지않게 암모니아에서 수소를 분리해내는 개질 반응 역시도 ‘핫’한 연구 주제로 부상하였습니다. 앞서 소개해 드린 친환경 eNRR과 앞으로 소개해 드릴 암모니아 개질 과정이 모두 높은 효율로 이루어진다면, 재생에너지 발전소의 잉여전력으로 수소를 생산하고 이를 암모니아 형태로 운반 및 저장한 다음 충전소 혹은 발전소에서 암모니아를 개질하여 수소를 뽑아내는 일련의 ‘수소-암모니아 사슬’이 완성될 수 있죠. 사심이 살짝 섞여 있기는 하지만, 공기로부터 암모니아를 합성해낸 ‘공기의 연금술’만큼이나 암모니아를 분해하여 수소를 얻는 ‘암모니아의 연금술’ 역시도 상당히 중요하다고 말씀드리고 싶습니다.

암모니아 개질 반응의 전체 반응은 정확히 하버-보슈법의 역반응으로, 두 분자의 암모니아가 한 분자의 질소와 세 분자의 수소로 쪼개지는 과정입니다. 앞서 말씀드렸듯 본래 하버-보슈법은 발열 과정이기 때문에, 그 역반응인 개질 반응은 흡열 반응이라는 것을 알 수 있는데요. 따라서 이 반응을 원활히 일으키기 위해서는 기본적으로 높은 온도에서 반응을 진행하거나 전류를 흘려주어야만 합니다. 또한 하버-보슈법과 마찬가지로 상당히 느린 반응이기 때문에 적절한 촉매 역시도 필요하고요.

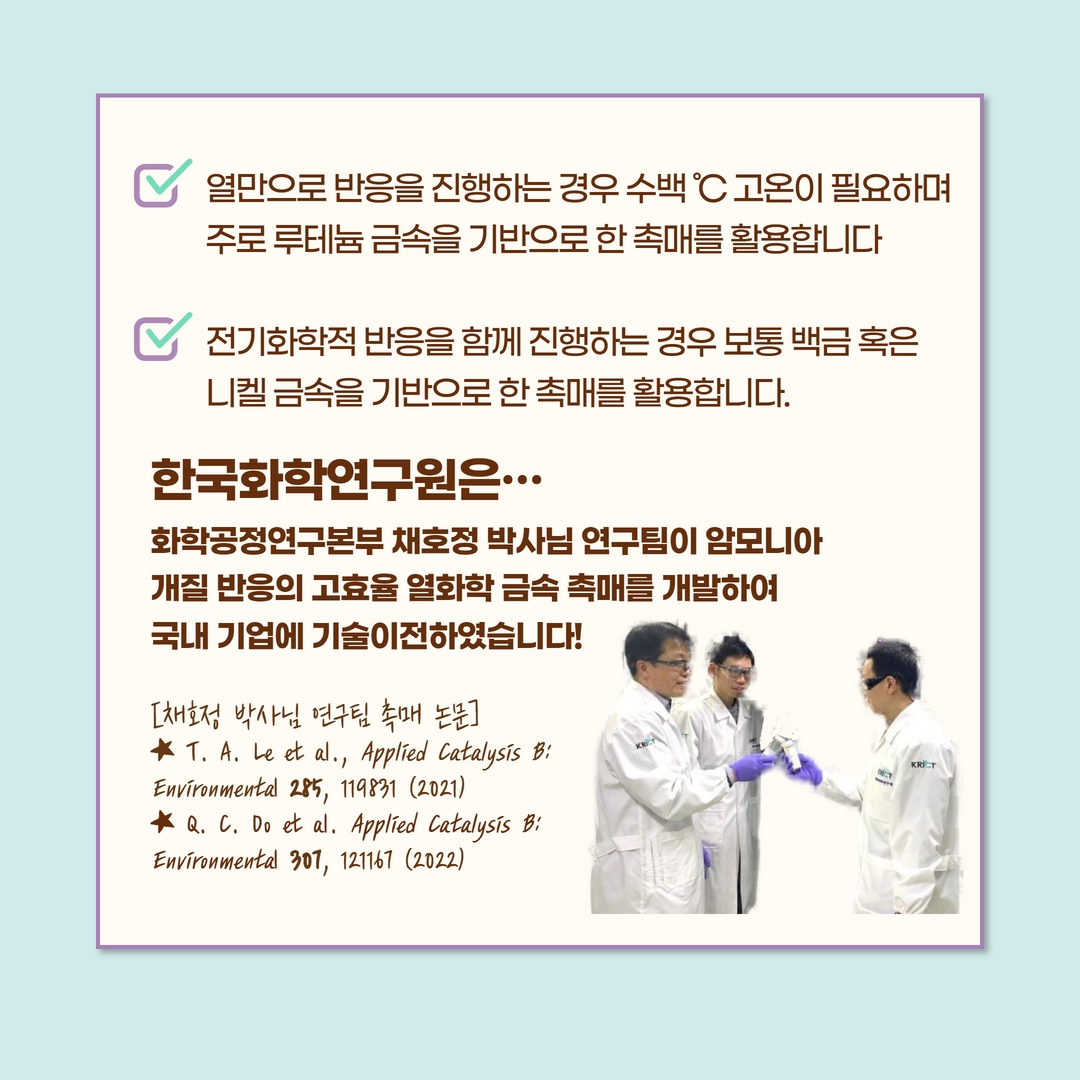

오로지 열만으로 개질을 진행하는 경우 가장 많이 쓰는 촉매는 루테늄 금속을 포함한 금속 촉매인데요. 한국화학연구원 화학공정연구본부 채호정 박사님 연구팀이 2021년 개발한, ‘세륨-란타넘 복합산화물 지지체 위에 루테늄 금속 나노입자를 분산한 촉매’의 경우 450 ℃에서 100%의 수소 생산량을 기록하여 여타 촉매들보다 뛰어난 성능을 보여주었습니다. 한편, 루테늄이 희귀한 금속인 만큼 이를 보다 저렴한 금속으로 대체하면서도 루테늄 기반 촉매와 비슷한 효율을 가지는 촉매에 대한 연구도 활발하게 진행되고 있는데요. 한국화학연구원은 2022년 기존의 니켈 기반 촉매와 비교하였을 때 최고효율을 기록한 ‘세륨-알루미늄 복합산화물 지지체에 니켈 금속 원자가 고르게 분포한 촉매’ 개발에 성공하기도 하였습니다. 앞서 소개해드린 한국화학연구원의 연구성과를 담은 두 논문은 모두 친환경 촉매 분야에서는 영향력이 매우 높은 학술지인 ‘Applied Catalysis B-Environmental’에 등재되었을 뿐만 아니라, 국내 기업인 롯데케미컬과의 협약 체결을 통해 기술이전을 실시하는 성과를 거두기도 하였습니다.

한편 전기화학적 암모니아 개질의 경우 열만을 이용한 개질 반응보다는 저온에서 반응을 진행할 수 있고 재생에너지로 생산된 전력을 활용할 수 있다는 장점이 있는데요. 2018년 발표된 전기화학적 암모니아 산화 반응에 대한 리뷰 논문의 표현을 빌리자면, 현재까지 이 반응을 유의미하게 촉진할 수 있는 촉매는 백금을 기반으로 한 촉매와 니켈 산화물을 기반으로 한 촉매뿐입니다. 암모니아 분해 효율은 백금 기반 촉매가 월등히 좋지만, 백금 자체가 워낙 비싼 금속이고 반응을 오래 진행하면 질소 원자가 백금 표면에 달라붙은 채로 반응성을 잃어버리는 ‘피독(poisoning)’ 현상이 일어나 반응 효율이 낮아진다는 단점도 있죠. 또한 전기화학적 암모니아 개질 반응은 산화 전극에서 암모니아가 산화되어 질소 기체와 전자를 내놓고, 환원 전극에서 다른 물질(거의 대부분의 경우 물)이 전자를 받으면서 수소가 생성되는 원리로 작동되는데요. 이 때문에 반드시 암모니아 외에도 환원 반응을 통해 수소를 내놓으면서도 산화 전극에서 암모니아와 경쟁하는 산화 반응을 일으키지 않는 물질을 써야 한다는 아주 까다로운 제약 조건이 존재합니다. 그러니 당연히 연구 및 상용화의 난이도는 높아질 수밖에 없죠.

▶ 암모니아의 연금술

암모니아를 수소 캐리어 및 저장용 물질로 사용하려는 시도 외에도 암모니아를 에너지 분야에 활용하고자 하는 움직임은 여러 방면으로 이루어지고 있습니다. 가령 화력 발전 설비 관련 사업을 운영하고 있는 기업인 두산에너빌리티나 실제로 발전소를 운영하고 있는 발전공기업인 한국전력공사 등의 경우, 천연가스 혹은 석탄 화력 발전 과정에 암모니아를 섞어서 연소시킴으로써 탄소 배출을 저감하는 목적의 기술은 ‘암모니아 혼소’ 발전 설비를 연구하고 있죠. 그런가 하면 암모니아를 연료로 집어넣으면 전지 내부에서 개질 반응이 일어나 수소가 발생하고, 그 수소의 산화 반응을 통해 전류를 생산하는 ‘직접 암모니아 연료전지(direct ammonia fuel cell)’에도 SK이노베이션 등을 비롯한 많은 대기업들이 관심을 가지고 투자를 하고 있는데요. 특히 직접 암모니아 연료전지를 선박의 동력원으로 사용하기 위한 실증 연구를 대한민국과 일본을 비롯한 세계 여러 국가에서 진행 중입니다.

대한민국 정부는 무려 1988년부터 수소가 미래의 먹거리가 되어줄 것으로 내다보았고, 그때부터 수소와 연관된 다양한 분야에 대한 국책사업을 실시하였습니다. 그리고 얼마 전 정부는 ‘제5차 수소경제위원회’를 출범하면서 대한민국을 ‘수소 강국’으로 만들겠다는 의지를 다시금 천명하였죠. 이러한 상황에서 암모니아 역시도 덩달아 많은 관심을 받는 상황인데요. 화장실의 역한 냄새나 삭힌 홍어의 톡 쏘는 냄새의 원인인줄만 알았던 암모니아가 사실은 이렇게 중요한 물질이었다는 것, 믿겨지시나요? 앞으로 한국화학연구원과 저도 더 깨끗하고 효율적인 암모니아 기술을 만들기 위해 열심히 노력할테니 많은 관심과 응원 부탁드립니다!!!

[참고자료]

- 토머스 헤이거, 공기의 연금술, 홍경탁 역, (서울: 반니, 2015), 17-187.

- 농촌진흥청, “간작”, 농업정보포털 농사로 농업용어사전, 발행일자 미상, 2022년 12월 4일 접속, https://www.nongsaro.go.kr/portal/ps/psq/psqb/farmTermSimpleDicLst.ps?pageIndex=1&pageSize=10&menuId=PS00064&searchTagWord=%EA%B0%84%EC%9E%91&option=0&sWordNm=%EA%B0%84%EC%9E%91

- 농촌진흥청, “윤작”, 농업정보포털 농사로 농업용어사전, 발행일자 미상, 2022년 12월 4일 접속, https://www.nongsaro.go.kr/portal/ps/psq/psqb/farmTermSimpleDicLst.ps?pageIndex=1&pageSize=10&menuId=PS00064&searchTagWord=%EC%9C%A4%EC%9E%91&option=0&sWordNm=%EC%9C%A4%EC%9E%91

- 농촌진흥청, “혼작”, 농업정보포털 농사로 농업용어사전, 발행일자 미상, 2022년 12월 4일 접속, https://www.nongsaro.go.kr/portal/ps/psq/psqb/farmTermSimpleDicLst.ps?pageIndex=1&pageSize=10&menuId=PS00064&searchTagWord=%ED%98%BC%EC%9E%91&option=0&sWordNm=%ED%98%BC%EC%9E%91

- Lindström, K. and Mousavi, S. A. “Effectiveness of nitrogen fixation in rhizobia”, Thematic Issue on Agricultural Biotechnology 13 no.5 (2020): 1314-1335, https://doi.org/10.1111/1751-7915.13517

- Malhi, S. S., Sahota, T. S. and Gill, K. S., “Chapter 5 - Potential of Management Practices and Amendments for Preventing Nutrient Deficiencies in Field Crops under Organic Cropping Systems” in Agricultural Sustainability

- Progress and Prospects in Crop Research, 77-101, Academic Press, 2013, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-404560-6.00005-8

- Phoura, M. et al. “Interkingdom signaling in plant-rhizomicrobiome interactions for sustainable agriculture”, Microbiological Research 241, (2020): 126589, https://doi.org/10.1016/j.micres.2020.126589

- 강석기, “질소 고정, 콩과식물만의 능력인가?”, 동아사이언스, 2015년 7월 13일 수정, 2022년 12월 4일 접속, https://www.dongascience.com/news.php?idx=7573

- 강석기, “아세요? 암모니아 합성에 인류 에너지의 2%가 들어간다는 사실을”, 동아사이언스, 2014년 8월 18일 수정, 2022년 12월 4일 접속, https://www.dongascience.com/news.php?idx=5019

- 김준래, “그린 수소에 이어 ‘그린 암모니아’ 뜬다”, 사이언스타임즈, 2021년 12월 8일 수정, 2022년 12월 4일 접속, https://www.sciencetimes.co.kr/news/%EA%B7%B8%EB%A6%B0-%EC%88%98%EC%86%8C%EC%97%90-%EC%9D%B4%EC%96%B4-%EA%B7%B8%EB%A6%B0-%EC%95%94%EB%AA%A8%EB%8B%88%EC%95%84%EA%B0%80-%EB%9C%AC%EB%8B%A4/

- 이후경, 우영민 and 이민정, “탄소중립을 위한 암모니아 연소기술의 연구개발 필요성 - Part Ⅰ 연료 암모니아의 보급확대 배경과 경제성”, 한국연소학회지 제26권 제1호 (2021): 59 – 83, https://doi.org/10.15231/jksc.2021.26.1.059

- 대통령소속2050 탄소중립녹색성장위원회, “2050 탄소중립시나리오”, 발행일자 미상, 2022년 12월 4일 접속, https://2050cnc.go.kr/base/contents/view?contentsNo=10&menuLevel=2&menuNo=12

- Cai, X. et al. “Lithium-mediated electrochemical nitrogen reduction: Mechanistic insights to enhance performance”, iScience, 24 (2021): 103105, https://doi.org/10.1016/j.isci.2021.103105

- 산업통상자원부, “암모니아 발전 2030년·수소 발전 2035년 상용화 추진”, 대한민국 정책브리핑, 2021년 11월 16일 발행, 2022년 12월 4일 접속, https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148895640

- 한국화학연구원 과학확산실, “암모니아로부터 높은 효율로 수소 생산해내는 촉매 공정 기술 개발”, 2021년 1월 25일 발행, 2022년 12월 4일 접속, https://www.krict.re.kr/bbs/BBSMSTR_000000000687/view.do

- 한국화학연구원 과학확산실, “귀금속 없이 암모니아 분해해 수소 생산하는 저가 고효율 촉매 공정 개발”, 2022년 4월 18일 발행, 2022년 12월 4일 접속, https://www.krict.re.kr/bbs/BBSMSTR_000000000687/view.do

- T. A. Le et al., “Ru-supported lanthania-ceria composite as an efficient catalyst for COx-free H2 production from ammonia decomposition”, Applied Catalysis B: Environmental 285, (2021): 119831, https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2020.119831

- Q. C. Do et al. “Facile one-pot synthesis of Ni-based catalysts by cation-anion double hydrolysis method as highly active Ru-free catalysts for green H2 production via NH3 decomposition”, Applied Catalysis B: Environmental, 307, (2022): 121167 https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2022.121167

- 한국에너지기술연구원 기후기술전략실, 탄소중립 연료: 암모니아 정책 및 산업동향 (대전: 한국에너지기술연구원), 2021

- MacFarlane, D. C. et al. “A Roadmap to the Ammonia Economy”, Joule 4 (2020): 1186–1205, https://doi.org/10.1016/j.joule.2020.04.004

- Adli, N. M. et al. “Review—Ammonia Oxidation Electrocatalysis for Hydrogen Generation and Fuel Cells”, Journal of The Electrochemical Society, 165 no.15, (2018): J3130-J3147. https://doi.org/10.1149/2.0191815jes

[그림 출처]

- 연금술 항아리 : <a href="http://www.freepik.com">Designed by Freepik</a>

- 항아리 아래 연기 : <a href="http://www.freepik.com">Designed by pch.vector / Freepik</a>

- 맬서스 초상화 : John Linnell, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons

- 식물 : <a href="https://www.freepik.com/free-vector/big-isolated-cartoon-character-illustration-cute-kids-gardening-garden-out-side-home-flat-illustration_12953903.htm#page=2&query=plant&position=12&from_view=search&track=sph">Image by jcomp</a> on Freepik

- 구름과 해 : <a href="https://www.freepik.com/free-vector/how-draw-cloud-doodle-tutorial-vector_34371505.htm#query=cloud&position=14&from_view=search&track=sph">Image by rawpixel.com</a> on Freepik

- 질소 순환 : <a href="https://www.freepik.com/free-vector/nitrogen-cycle-concept-illustration_23845767.htm#query=nitrogen&position=33&from_view=search&track=sph">Image by storyset</a> on Freepik

- 비료 : <a href="https://www.freepik.com/free-vector/grass-fertilizer-abstract-concept-vector-illustration-gardening-services-rapid-growth-green-color-lawn-maintenance-supplement-soil-nutrients-granule-spreader-abstract-metaphor_12469177.htm#query=nitrogen&position=3&from_view=search&track=sph">Image by vectorjuice</a> on Freepik

- 갈매기 : <a href="https://www.freepik.com/free-vector/nautical-icons-set_3948886.htm#page=2&query=seagull&position=43&from_view=search&track=sph">Image by macrovector</a> on Freepik

- 바위 : <a href="https://www.freepik.com/free-vector/rocks-set-realistic_21253084.htm#query=rock&position=10&from_view=search&track=sph">Image by macrovector</a> on Freepik

- 물고기 : Image by <a href="https://www.freepik.com/free-vector/set-colorful-fishes-flat-style_2113438.htm#page=3&query=fish&position=1&from_view=search&track=sph">Freepik</a>

- 소 : <a href="https://www.freepik.com/free-vector/domestic-animal-flat-icons-set_3977315.htm#query=cow&position=19&from_view=search&track=sph">Image by macrovector</a> on Freepik

- 르 샤틀리에 : http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Lechatelier.jpg, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=428795

- 로버트 르 로시뇰 사진 : Sheppard, D. (2020). Robert Le Rossignol. In: Robert Le Rossignol. Springer Biographies. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-29714-5_1

- 카를 보슈 사진 : © BASF; BASF-Negativnummer 12508-alt, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

- 앨빈 미타슈 사진 : By Unknown author - This file was derived from: Alwin Mittasch 1902.jpg:, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75592139

- 수소 운송 : <a href="https://www.freepik.com/free-vector/green-sustainable-energy-solutions-isometric-composition-with-hydrogen-storage-tanks-fuel-transportation-truck-tanker-vector-illustration_26761456.htm#query=ammonia&position=23&from_view=search&track=sph">Image by macrovector</a> on Freepik

- 빵 : <a href="https://www.freepik.com/free-vector/various-breads-flat-vector-collection_8610455.htm#query=bread&position=1&from_view=search&track=sph">Image by pch.vector</a> on Freepik

- 다이너마이트 : <a href="https://www.freepik.com/free-vector/wild-west-retro-icons_24799724.htm#query=dynamite&position=3&from_view=search&track=sph">Image by gstudioimagen1</a> on Freepik

- 질산 이온 : <a href="https://www.flaticon.com/free-icons/nitrate" title="nitrate icons">Nitrate icons created by Those Icons - Flaticon</a>

- 극저온 액화질소 탱크 : <a href="https://www.freepik.com/free-vector/tissue-transfer-isometric-composition_6204154.htm#query=cryogenic&position=20&from_view=search&track=sph">Image by macrovector</a> on Freepik

- 천연 가스 탱크 : <a href="https://www.freepik.com/free-vector/petrol-station-infographic-set-with-gas-station-equipment-symbols_3796676.htm#query=gas&position=27&from_view=search&track=sph">Image by macrovector</a> on Freepik

- 메테인 분자 : <a href="https://www.freepik.com/free-vector/science-poster-showing-cow-methane-emissions_5837852.htm#query=methane&position=11&from_view=search&track=sph">Image by brgfx</a> on Freepik

- 수증기 : Image by <a href="https://www.freepik.com/free-vector/cartoon-smoke-element-animation-frames_13763535.htm#query=steam&position=25&from_view=search&track=sph">Freepik</a>

- 공장 : <a href="https://www.freepik.com/free-vector/oil-industry-horizontal-banners_9580973.htm#query=gas%20factory&position=26&from_view=search&track=sph">Image by macrovector</a> on Freepik

- 탄소 포집 : <a href="https://www.freepik.com/free-vector/sustainable-energy-green-smart-city-solar-panels-spare-lamps-recycling-hydropower-electric-car-flat-set-vector-illustration_26762578.htm#query=carbon%20capture&position=1&from_view=search&track=sph">Image by macrovector</a> on Freepik

- 물방울 : Image by <a href="https://www.freepik.com/free-vector/water-logos-collection-companies-flat-style_2236517.htm#query=droplet&position=2&from_view=search&track=sph">Freepik</a>

- 연료전지 : <a href="https://www.freepik.com/free-vector/hydrogen-energy-set_26762033.htm#query=fuel%20cell&position=23&from_view=search&track=sph">Image by macrovector</a> on Freepik

- 트럭 : https://www.freepik.com/free-vector/hydrogen-energy-set_26762033.htm#query=fuel%20cell&position=23&from_view=search&track=sph

- 배터리 : <a href="https://www.freepik.com/free-vector/set-electric-power-icons-isometric-style_11115995.htm#page=2&query=battery&position=13&from_view=search&track=sph">Image by redgreystock</a> on Freepik

- 암모니아-수소 사슬 플로우차트 : <a href="https://www.freepik.com/free-vector/nine-management-slide-templates-set_1371463.htm#query=flow%20chart&position=1&from_view=search&track=sph">Image by katemangostar</a> on Freepik

- 그린 수소 : <a href="https://www.flaticon.com/free-icons/hydrogen" title="hydrogen icons">Hydrogen icons created by Smashicons - Flaticon</a>

- 운송 수단 : <a href="https://www.flaticon.com/free-icons/transport" title="transport icons">Transport icons created by geotatah - Flaticon</a>

- 수소 연료 저장소 : <div> Icons made by <a href="https://www.flaticon.com/authors/smashicons" title="Smashicons"> Smashicons </a> from <a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon">www.flaticon.com'</a></div>

- 암모니아 분자 흰색 : <a href="https://www.flaticon.com/free-icons/ammonia" title="ammonia icons">Ammonia icons created by MindWorlds - Flaticon</a>

- 암모니아 개질 : <a href="https://www.flaticon.com/free-icons/boiler" title="boiler icons">Boiler icons created by Vectors Tank - Flaticon</a>

- 가열 : <div> Icons made by <a href="https://www.freepik.com" title="Freepik"> Freepik </a> from <a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon">www.flaticon.com'</a></div>

- 수소 시스템 : <a href="https://www.freepik.com/free-vector/green-sustainable-energy-solutions-isometric-composition-with-hydrogen-storage-tanks-fuel-transportation-truck-tanker-vector-illustration_26761456.htm#query=ammonia&position=28&from_view=search&track=sph">Image by macrovector</a> on Freepik