나일론이 없었다면 우리는 무엇을 입고 있을까(2)

당시 뒤퐁연구소는 과학자들의 천국으로, 모든 연구내용과 연구수행을 전적으로 과학자들에게 맡겼고 캐러더스의 경우는 근무시간이나 근무일까지도 매우 자유스러웠다. 연구원들의 창의성을 틀에 가두기 싫다는 연구소의 운영철학 덕분이었다. 이러한 분위기에서 캐러더스는 그때까지 잘 알려져 있던 유기화학반응을 이용하여 분자량이 큰 화합물, 다시 말해 고분자를 합성하고 있었다. 폴리에스테르와 폴리아미드가 그 대표적인 예로, 폴리아미드는 흔히 나일론이라고 부른다.

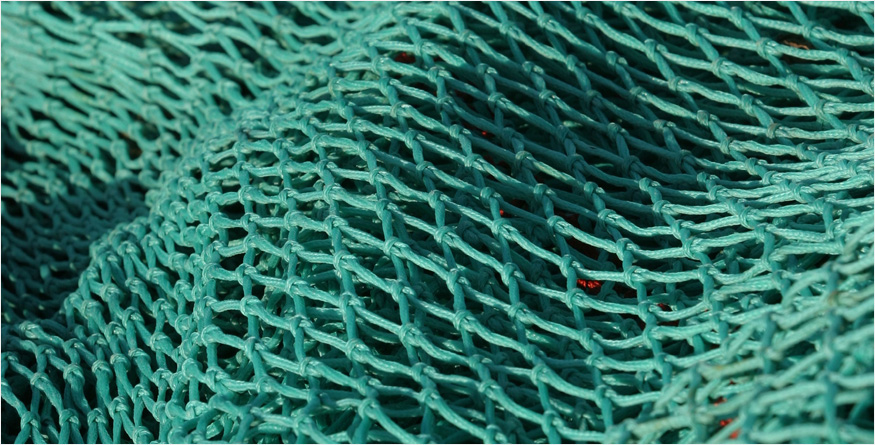

오늘날 우리가 가장 많이 사용하는 재료는 요업재료나 금속재료가 아니라 바로 고분자재료다. 분자량이 1만보다 큰 화합물을 고분자라고 하는데 플라스틱, 섬유, 고무, 접착제, 코팅제 등이 모두 고분자재료에 속한다. 1983년을 시작으로 인류의 플라스틱 소비량이 철재 소비량을 능가하여 현대를 플라스틱시대 혹은 고분자시대라고 부르고 있다. 실제로 우리가 매일 사용하는 재료 가운데 고분자재료가 얼마나 많은지를 자세히 살펴보면 새삼 놀랄 것이다. 의식주 생활재료부터 산업재료까지 고분자재료가 차지하는 비중은 실로 엄청나서 반도체 가공 등 전자재료는 물론 근거리 광통신 섬유, 미국의 스텔스 전투기 몸체에 이르는 고기능성 재료까지 그 중요성이 날로 증가하고 있다.

그러나 이렇듯 놀라운 고분자의 존재 가능성을 인정받기 시작한 것은 겨우 80년 정도밖에 되지 않는다. 1926년 독일의 헤르만 슈타우딩거는 천연고무, 셀룰로오스 등이 공유결합을 통해 길게 결합된 고분자량 화합물로 이루어져 있다는 고분자 가설을 제창했다. 그 후 여러 해 동안 이 주장에 대한 찬반론이 있었지만 결국 슈타우딩거의 주장이 옳은 것으로 밝혀졌다. 그 공로로 오늘날 고분자의 아버지라고 불리는 슈타우딩거는 고분자화학 발전에 기여한 업적을 인정받아 1953년 노벨 화학상을 수상했다.

슈타우딩거의 고분자설이 발표된 지 10년 후인 1936년 뒤퐁에서 연구하고 있던 캐러더스는 나일론을 발명하여 세상을 놀라게 하였다. 석탄, 물, 공기가 원료인 이 신비스러운 섬유는 거미줄보다 더 가늘고 강철보다 더 강한 섬유였다. 캐러더스가 나일론을 발명한 2~3년 후부터 뒤퐁사는 나일론 생산을 시작해 그때까지 비단으로 세계 섬유시장을 점령하고 있던 일본에게 커다란 타격을 주었다.

뒷이야기지만 미국 뒤퐁사가 새 섬유의 이름을 나일론(Nylon)이라고 발표한 후에 미국과 일본은 적지 않은 신경전을 펼쳤다. 당시 일본 비단 수출은 일본 농림성이 주도하고 있었는데, 캐러더스의 발명으로 농림성의 코를 납작하게 해놓았다는 뜻에서 농림의 영어발음(Nolyn)을 거꾸로 하여 Nylon이라는 이름을 지었다고 미국과 일본 사이에 시비가 붙었다. 무역전쟁은 그 정도에서 끝나지 않고 양국의 감정대립까지 초래했다. 도쿄의 한 영문 일간지가 Nylon이라는 상품명은 Now, you lousy old Nipponese!(자 보아라, 바보 같은 늙은 일본놈들아!)라는 영어표현의 첫머리글자를 따서 지은 이름이라고 생떼를 쓰며 덤벼들었다. 물론 뒤퐁사는 그런 주장은 전혀 근거 없는 트집이며, 나일론은 사내 전체 공모를 통해 결정한 이름이라고 해명하기에 이르렀다.

나일론 발명에는 두 가지 커다란 사건이 있었다. 하나는 캐러더스조차 자기가 발명한 나일론의 진가를 처음부터 알지는 못했다는 사실이다. 처음 만든 나일론 덩이를 보고 그는 매우 실망했다. 뿌연(불투명) 덩이가 잘 깨지지는 않았으나, 일반 유기용매에 쉽게 녹지도 않고 무엇에 사용할 수 있는 고분자인지 도무지 감을 잡을 수가 없었다. 그러던 어느 날 함께 일하던 힐이 놀랄 만한 발견을 했다. 그가 나일론 덩이를 가열하여 녹인 후 핀셋으로 잡아 뽑아보니 지금가지 사용하던 어떤 섬유보다도 질긴 실 모양이 되었다. 이것은 캐러더스의 발명에서 광을 비춰준 사건이었다. 나일론 섬유는 곧 화제의 중심이 되었고, 나일론 스타킹 제조판매는 세계 여성들을 흥분의 도가니로 몰고 갔다. 첫 판매가 시작되기 전부터 유럽과 미국 전역에서 나일론 스타킹을 사기 위해 몰려든 인파가 장사진을 이루었다.